Sciamanesimo, oracoli e sapienza

nell’antica Ellade

di Attilio Quattrocchi

Epimenide di Creta – uno dei primi “sciamani” greci

Se si cercano nella Grecia arcaica tracce di personaggi e credenze riferibili a quella che si definirà, in epoca storica più recente, la ‘tradizione esoterico/iniziatica’ se ne scoprono diverse e significative.

Le fonti ci parlano di figure quali quelle di Abaris, Aristea, Epimenide, Ermotimo ed altri a cui si attribuivano doti di veggenza, capacità di indurre stati estatici, poteri taumaturgici con cui davano prova delle loro qualità ‘divine’.

In quei tempi l’idea che l’uomo ‘di per sé’ possa avere accesso ad uno stato ‘coscienziale’ sovrumano era del resto anche alla base della teoria comunemente accettata circa l’origine e la natura della stessa esperienza artistica.

Si riteneva, infatti, che i poeti, fossero tali proprio per la loro capacità, nel culmine ispirativo, di ‘uscire fuori di sé’, divenendo in tal modo, ‘entusiasti’ e ‘posseduti da un dio’. In tal modo acquisivano conoscenze straordinarie, divenivano essi stessi ‘veggenti’ e in quanto ‘maestri di Verità’ anche ‘educatori’ del popolo.

Erano questi ‘uomini divini’ che nella società ellenica di quei tempi antichi erano indicati come ‘sofòi’, saggi e sapienti le cui conoscenze sovrumane potevano essere benefiche per singole persone ma anche per intere città.

La loro ‘conoscenza’ veniva concepita non tanto come frutto di raffinate capacità intellettuali quanto di ascesi ed introspezione, pratiche queste capaci d’indurre stati di ‘estasi’ e di ‘possessione’.

Attualmente diversi studiosi denominano tale arcaica tradizione ‘sacrale’ con il termine ‘sciamanesimo’ per cui si parla di uno ‘sciamanesimo greco’ come forma di tradizione magico-religiosa derivata in qualche modo dal contatto dei greci con antiche popolazioni del nord Europa e/o dell’Asia.

In tal modo però si usa anche per l’Ellade un vocabolo che, a nostro avviso, sarebbe bene utilizzare in modo più specifico ed appropriato.

In effetti esso si riferisce a quel complesso di credenze e pratiche magico-religiose che s’incentra sulla figura e le attività di uno ‘sciamano’, cioè di un individuo dotato di facoltà di chiaroveggenza e taumaturgiche, capace di fungere attraverso una ‘trance’ da intermediario tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti.

Il termine deriva dal vocabolo ‘shaman’ utilizzato ancora in età contemporanea, da popolazioni siberiane, come ad esempio i Tungusi, per indicare quegli ‘uomini di potere’.

Per taluni studiosi esso è collegabile al termine ‘samana’ dell’antica lingua indiana pali, ed al sanscrito ‘sramana’ con cui si designa l’asceta, il monaco.

Esso sarebbe composto dalla radice indoeuropea ‘sa’ (collegata al verbo ‘sapere’) e ‘manu’, che significa ‘uomo’; dunque lo sciamano sarebbe ‘l’uomo della conoscenza’.

Tuttavia uno studio antropologico esteso a tutte le popolazioni della Terra rivela che le caratteristiche essenziali della tradizione che attualmente si indica come ‘sciamanesimo’ sono presenti in tutti i contesti storici e geografici documentati.

Sembra quindi più appropriato ricercare l’origine ‘profonda’ della tradizione ‘sciamanica’ (che ha le sue peculiarità) e di altre simili nelle strutture ‘psicologiche’ ed ‘esperienziali’ dell’essere umano in quanto tale.

In effetti in tutte le culture, più o meno diffusamente, troviamo racconti su personaggi straordinari capaci di fare quello che lo ‘sciamano siberiano’ ritiene di poter fare: cadere in stato di trance o estasi, viaggiare nel mondo invisibili degli spiriti, acquisire conoscenze e poteri capaci d’incidere positivamente sulla sua vita o su quella della sua collettività.

Con ciò certo non si vuol negare la ‘dimensione storica’ a cui ogni esperienza umana è connessa ma essa non può esaurire lo studio delle tradizioni sacrali né antiche né moderne.

Partendo da tali premesse non ci deve stupire affatto quanto un grande studioso come il Rodhe scrisse circa i ‘veggenti’ di cui ci parla la storia della Grecia arcaica: “Ogni età ha il suo proprio ideale di ‘sapienza’. Ci fu un tempo nel quale l’ideale del ‘sapiente’, dell’uomo salito per sua propria forza ad intuizione e potenza spirituale superiori, si concretò in alcune grandi figure che parevano rappresentare compiutamente il più alto concetto della scienza e dell’efficacia del veggente estatico e del sacerdote purificatore. Notizie semifavolose, nelle quali tempi posteriori fissarono il ricordo di quel periodo precedente l’indagine filosofica della natura, ci parlano di grandi maestri dalla sapienza misteriosa, ai quali si attribuisce piuttosto un potere magico che una coscienza puramente razionale dell’oscuro principio della natura” (E. Rodhe, Psiche, II, p. 422).

Nella credenza ‘tradizionale’ dell’Ellade lo stato ‘ispirativo’, segno del collegamento con la dimensione metafisica, accomunava poeti e profeti, anzi spesso tali due ‘virtù’ ed ‘attività’ si sommavano nella stessa persona. Si pensi ad Omero che ‘invoca’ la potenza ispiratrice delle Muse e della loro madre Mnemosine.

In un episodio significativo dell’Odissea si racconta che Ulisse chiese a Demodoco di narrare l’episodio del cavallo di Troia lasciandosi guidare dal dio stesso. L’eroe di Itaca così gli si rivolge:

“Se questo pure saprai perfettamente narrarci,

certo dirò fra gli uomini tutti,

che un nume benigno t’ha dato il canto divino.

Disse così; e quello guidato dal dio tesseva il racconto”.

(Odissea, VII, 496-499).

Nell’Iliade attributi profetici sono riferiti a Calcante:

“Calcante, figlio di Testore, il migliore tra i vati,

che conosceva il presente e il futuro e il passato

e sulle navi fu guida agli Achei fino ad Ilio

con l’arte sua d’indovino che gli donò Febo Apollo”.

(Iliade, I, 69-72).

Esiodo stesso appartiene al mondo dei cantori ispirati poiché racconta di aver ricevuto lo scettro d’alloro dalle Muse mentre pascolava gli agnelli ai piedi del sacro monte Elicona. È dunque una fonte superiore quella che alimenta i profeti ed i poeti così come gli iniziati, per questo Platone nelle Leggi (719 c) riferisce che tale opinione è antica:

È un vecchio detto che quando un poeta è seduto sul tripode delle Muse, non è nei suoi sensi ma egli è come una fontana che dà libero corso all’acqua che vi sgorga”.

Il comparire nel VI secolo del razionalismo ionico non distrusse tale convinzione, solo che si ritenne che il ‘maestro di verità’ dovesse essere non il poeta che attraverso la propria fantasia traduceva il vero in figurazioni mitologiche ma il filosofo stesso che si serviva di un altro ‘strumento’, il logos.

Così si comprende bene quel che voleva dire, ad esempio, Eraclito quando affermava di esprimere la verità più alta attraverso la intelligenza che si traduce nel verbo/logos. Non è dunque lui come singolo individuo storicamente determinato ad illustrare il Vero ma l’intelligenza stessa la cui forza è universale. Egli diventa così, con il proprio logos, ‘profeta’ di un Logos divino, di una Realtà, di un Uno in cui ogni opposizione si ricompone e la cui essenza è Coscienza:

“Per chi ascolta non me, bensì il logos, sapienza è riconoscere che tutte le cose sono una sola realtà” (DK 22 B 50).

Ma per Eraclito tale sapienza è accessibile solo agli ‘svegli’, quei pochi che sanno elevarsi sulla massa degli altri, i ‘dormienti’. Così per lui la filosofia è una via esoterica che sa distaccarsi dalla ‘volgare’ religiosità popolare che si nutre di un rozzo antropomorfismo. Per questo egli dice dell’Uno-Dio:

“…l’unico, il solo saggio vuole e non vuole essere chiamato Zeus” (DK 22 B 32).

Il Principio unitario della Realtà, dunque, può essere appellato col nome di Zeus solo se lo si intende in senso simbolico e non come la pura divinità mitologica. Tuttavia sembra che secondo Eraclito per cogliere tale Principio sia sufficiente il ‘concetto’, cioè una pura rappresentazione unitaria dei fenomeni da identificare con Dio: saggio è colui che sa cogliere ‘l’armonia nascosta’ al di là di tutte le opposizioni ed i dualismi.

Così, tuttavia, è evidente che la filosofia sin dai suoi inizi abbia potuto smarrire il senso di una conoscenza dell’Uno per identità e per diretta esperienza quale quella che intendeva propiziare la tradizione misterica. Ma nessun concetto può sostituire una esperienza, una diretta ‘visione’.

Il sapiente, il sofόs, ‘vede’ la Verità, non ‘pensa’ alla Verità.

In tale prospettiva ‘ristretta’ la filosofia smarrisce il suo intento originario; essa ha un significato solo se pone le condizioni per una esperienza sovrarazionale dell’ Uno–Dio.

GLI ‘UOMINI DIVINI’

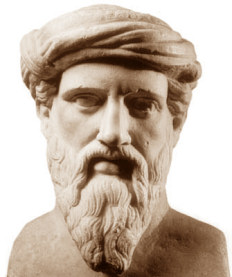

Pitagora di Samo – uno dei “padri” dell’esoterismo occidentale

La tradizione greca racconta delle opere prodigiose di taluni indovini, guaritori, sapienti vissuti nei tempi antichi e venuti sovente dal Nord, dal mitico paese degli Iperborei, patria di Apollo, il dio che fissò a Delfi il più famoso oracolo dell’antichità.

Da quelle estreme plaghe d’Europa giunse colmo di una sapienza misteriosa Abaris:

“Era scita, figlio di Seito… e dicono che quando scoppiò una pestilenza su tutta la terra abitata, Apollo, ai Greci e ai barbari che consultavano l’oracolo, diede il responso che il popolo ateniese facesse un voto a nome di tutti. E poiché molti popoli mandarono ambasciatori agli Ateniesi, dicono che dagli Iperborei giungesse ambasciatore anche Abaris, durante la cinquantreesima olimpiade [568-565]” (Suda, s. v.).

Una tradizione lievemente diversa così raccontava:

“Abaris, quando fu ispirato dal dio (énthous ghenόmenos), andò in giro per la Grecia con una freccia, e pronunciò responsi oracolari e divinazioni; il retore Licurgo poi dice, nell’orazione contro Menesecmo, che Abaris, quando si presentò una carestia fra gli Iperborei, partì e si pose al servizio di Apollo. E dopo aver imparato da lui i responsi oracolari, tenendo la freccia, simbolo di Apollo, andò in giro per la Grecia facendo profezie” (Licurgo, fr. 5 a).

Di Abaris Erodoto ricorda che viaggiò su tutta la terra senza mai mangiare nulla (4, 36).

Pindaro racconta che arrivò al tempo di Creso, re dei Lidi (fr. 270).

Eraclito Pontico (V. Porfir., V. Pyth., 29) cita la leggenda secondo cui era capace di viaggiare nell’aria sulla sua freccia.

Gli autori antichi lo definiscono éntheos (ispirato da Dio), kathartés (capace di compiere riti purificatori), chresmolόgos (profeta).

Per forza di magia allontanava le epidemie, prediceva terremoti e pesti ma era anche capace di insegnare la medicina e fondare nuovi templi, come quello dedicato a Kore Salvatrice.

Dava esempio di temperanza (eykolias), di semplicità (litόtes) e di senso della giustizia (dikaiosynes). Cfr. testimonianze in Rodhe, II, p.423, n. 1).

Alcuni testi lo facevano vivere non in tempi troppo remoti ma in epoca storica, tanto da raccontare di una sua relazione con Pitagora; qualcuno lo colloca al tempo della ventunesima Olimpiade, cioè intorno al 696 a. C.

Altro personaggio misterioso dotato di poteri magico–sacrali fu Aristea, cittadino autorevole del Proconneso; spesso entrava in estasi e volontariamente era capace di uscire dal corpo e di rientrarvi:

“…E visse ai tempi di Creso e di Ciro, nella cinquantesima olimpiade [580-577]… Dicono che l’anima di costui, quando voleva, usciva (exiénai) dal corpo e di nuovo (pálin) vi rientrava (epaniénai)” (Suid., v. Ar.).

La sua psiché, avendo lasciato il corpo (katalipousa tò sòma) riuscì a giungere direttamente nel paese degli Iperborei. Di tali capacità ha lasciato memoria anche Massimo di Tiro:

“E l’anima di Aristea, uscita fuori dal corpo (è psichè ekdysa tou somatos), vagava nell’etere, come un uccello… Asseriva che la sua anima abbandonando il corpo e volando via direttamente verso l’etere, attraversava la terra…” (Massimo di Tiro, 10, 2 e; 38, 3 d).

A lui si attribuivano così una invulnerabilità alla morte, un’ascensione diretta al cielo, come si riteneva fosse accaduto ad eroi quali Eutimo e Cleomede (Rhode, I, 197 e I, 183).

Erodoto, dopo aver narrato dei suoi viaggi nell’estremo Nord sino al paese degli Iperborei così racconta delle sue prodigiose qualità:

“Dicono invero che Aristea il quale non era inferiore per nascita a nessuno dei suoi concittadini, entrasse in una gualchiera nel Proconneso e morisse, e che il cardatore, dopo aver chiuso la bottega, se ne andasse per dare la notizia ai parenti del morto. E quando ormai si era diffusa nella città la notizia della morte di Aristea, venne in contrasto con coloro che affermavano questo un uomo di Cizico che giungeva dalla città di Artace il quale diceva di aver incontrato Aristea mentre andava verso Cizico e di aver conversato con lui. E costui si opponeva con veemenza, mentre i parenti del morto arrivavano alla gualchiera con le cose necessarie per la sepoltura. Ma aperta la bottega, Aristea non apparve né morto né vivo. Dopo sette anni peraltro riapparve nel Proconneso e compose questo poema, che i Greci chiamano ‘Versi Arimaspei’, e dopo di averlo composto scomparve una seconda volta. Tali cose si dicono nelle suddette città, ma io so che queste altre cose accaddero ai Metapontini che vivono in Italia, duecentocinquant’anni dopo la seconda scomparsa di Aristea, com’è risultato dai miei calcoli nel Proconneso e a Metaponto. I Metapontini dicono che Aristea stesso, apparso nella loro terra, ordinò di dedicare un altare ad Apollo e di erigere accanto ad esso una statua che portasse il nome di Aristea del Proconneso. Aristea invero disse loro che Apollo era giunto proprio nella terra di essi soltanto tra gli Italioti, e che lui, che Adesso era Aristea, aveva seguito Apollo. Ma allora, quando aveva seguito il dio, era un corvo. E colui che aveva detto queste cose era scomparso, mentre loro – dicono i Metapontini – avevano mandato ad interrogare il dio a Delfi, per sapere che significasse l’apparizione di quell’uomo. E la Pizia aveva loro ordinato di obbedire all’apparizione: se avessero obbedito, le cose per loro sarebbero andate per il meglio. Ed essi, accettando ciò, portarono tutto a compimento. E ora una statua che porta il nome di Aristea è stata innalzata accanto alla statua stessa in onore di Apollo, e tutt’intorno a quella si rizzano degli allori: la statua in onore del dio peraltro è eretta nell’agorà”. (Erodoto, 4, 13-15)

Delle sue molteplici ricomparse dopo la morte ci racconta anche Apollonio Paradossografo:

“E si tramanda che Aristea del Proconneso, quando morì in una gualchiera del Proconneso, fu visto in Sicilia nello stesso giorno e nella stessa ora da molte persone, mentre faceva scuola. Per cui, essendogli spesso accaduta la stessa cosa, divenuto famoso lungo molti anni ed essendo apparso più di frequente in Sicilia, i Siculi gli consacrarono un tempio e sacrificarono a lui come a un eroe” (Storie miracolose, 2, 44).

Del resto anche i romani dissero di Romolo la stessa cosa, tanto che lo storico Plutarco trovò analogia tra quanto raccontato dai Latini circa il fondatore di Roma e quanto tramandato dai Greci a proposito di Aristea (Plut., Rom., 27, 28)

Questa ascensione in cielo che sottrae personaggi straordinari al comune destino della morte era riferita anche ad altri re latini e romani (cfr. Preller, Röm. Mythol., 2, p. 84, 704).

In particolare è significativo il racconto di Tito Livio circa l’assunzione di Romolo al cielo; narra infatti che dopo tale evento verificatosi al cospetto dell’esercito egli ricomparve ad un probo cittadino di nome Giulio Proculo per rafforzare la fede di un popolo stupefatto e tentato d’incredulità (Tito L., Storie, I, 16).

Nonostante tali ‘arricchimenti’ leggendari, “l’antichità non ha mai dubitato dell’esistenza storica di Aristea” (Rodhe, II, p. 425, n. 1).

Strabone riferisce anche notizie antiche che qualificavano Aristea come maestro di Omero (14, 1, 18) e lo definisce ‘mago’ (anèr gόes) aggiungendo, per esaltarne la grandezza, “se mai ve ne fu qualcuno” (13, 1, 16) e lo ricorda come autore di quei ‘Versi Arimaspei’ in cui parlava della misteriosa popolazione degli Arimaspi.

Molti altri personaggi furono dotati di quelle capacità ma di essi sappiamo poco più che il nome: Dexicreone di Samo, Policrato di Taso, Formione di Sparta, Empedotimo di Siracusa.

Più famoso di costoro fu Ermotimo di Clazomene, capace di far uscire l’anima dal corpo e tenerla separata “per lunghi anni”, alcuni lo descrissero come incarnazione precedente dell’anima di Pitagora (Diog. L., 8, 4; Porf., Vita Pyth., 45).

Ancor più famoso di Ermotimo fu Epimenide di Creta che praticò il culto di Giove sotterraneo. La leggenda narrava di un suo lungo periodo d’isolamento nella grotta sul monte Ida da cui sarebbe uscito con poteri miracolosi: evocava gli spiriti, cadeva in prolungate estasi attraverso cui riuscì a conseguire perfetta conoscenza delle ‘cose divine’ e una celebrata “sapienza entusiastica” (sophòs perì tà theia tèn enthousiastikèn sophìan – Plut. Sol. 12).

Cicerone stesso lo pose tra i profeti ispirati da Dio (quelli che i greci chiamavano éntheoi mánteis) assieme ai Bachidi e alle Sibille (De divinazione, I, 18, 34).

Anche di lui si raccontava come viaggiando da paese a paese prediceva il futuro, vedeva per chiaroveggenza eventi del passato, purificava persone e città allontanando le forse demoniache del male. In un anno tra il 591 ed il 604 a. C. liberò Atene dai mali conseguenti all’empia uccisione dei partigiani di Cilone.

Non c’è quindi da stupirsi se la tradizione pose in collegamento questi straordinari personaggi con colui che inventò il termine stesso ‘filosofia’, il saggio, veggente, taumaturgo ed iniziato Pitagora ed attribuì ad alcuni di essi anche una vera e propria attività teoretica.

Così Epimenide (Diodor., 5, 80, 4) e Abaris (Apollon., Mirab., 4) vennero definiti theolόgoied Aristea un vero e proprio ‘filosofo’ (anèr philόsophos; Mass. Tir., Diss., 38, p. 222 R).

Lo stesso Rhode attesta l’intimo collegamento tra quei veggenti estatici e Pitagora soprattutto per ciò che concerne l’idea che principio cosciente dell’uomo possa svincolarsi dal corpo dimostrando così de facto che l’anima è per sua natura immortale:

“La pratica della setta pitagorica ha le sue radici nelle credenze di questi uomini e del tempo che li onorò sapienti, in ciò, insomma, che può chiamarsi la loro dottrina. Pochi indizi sparsi permettono ancora di riconoscere che le credenze che ne determinarono gli atti e la vita tendevano a formare un’unità di spirito di codesti visionari, che pure fecero più che praticare semplicemente una religione magica. In che modo stessero le fantasie d’Epimenide e di Ferecide sul divenire del mondo e degli dèi, con l’effettiva attività di costoro, non sappiamo; ma se si narra d’Ermotimo ch’egli, come più tardi il suo compaesano Anassagora, ammetteva una divisione tra il puro ‘spirito’ e la materia, risulta evidente che questa sua teoria derivava dalle sue ‘esperienze’… Chi si fosse una volta appropriato del concetto dell’opposizione tra corpo ed anima, specialmente se dedito egli stesso alle idee e alle pratiche catartiche, doveva arrivare quasi necessariamente al concetto d’un’anima che andava ‘purificata’ dal corpo, come da un inceppamento che la contaminasse” (Rodhe, II, pp.431 – 432).

Si delinea così il profilo di una consolidata tradizione sapienziale greca pre-filosofica a cui farà ampio riferimento la speculazione ‘razionalistica’ sviluppatasi da Talete in poi.

Anzi, spesso sembra – e ciò viene anche dichiarato esplicitamente – che la filosofia, nel concetto di alcuni pensatori ellenici sia nient’altro che un modo più ‘adeguato’ e ‘moderno’, giacché svincolato dal mito, per riproporre un sapere acquisito già dalle epoche più remote.

Non è un caso che il mondo antico parlò di relazioni personali di Pitagora col profeta tracio Zalmoxis e con Abaris (cfr. Dodds, I Greci…, pp. 180 – 182).

Alla tradizione sacrale arcaica estatico-apollinea si può chiaramente riferire la figura ed il pensiero di Pitagorache, originario dell’isola di Samo (ove nacque intorno al 570 a. C.), si stabilì nella Magna Grecia, a Crotone, dove fondò a sua celebre scuola iniziatica.

Alla tradizione sacrale arcaica estatico-apollinea si può chiaramente riferire la figura ed il pensiero di Pitagorache, originario dell’isola di Samo (ove nacque intorno al 570 a. C.), si stabilì nella Magna Grecia, a Crotone, dove fondò a sua celebre scuola iniziatica.

Tale fu la sua fama che le fonti lo descrivono come dotato di sovrumani poteri, capace sia di compiere prodigi che di predire il futuro.

La leggenda riferiva che il padre di Pitagora, recatosi a Delfi con la moglie incinta per consultare l’oracolo, ebbe preannunziata la nascita imminente di un figlio che “per bellezza o sapienza avrebbe superato quanti mai erano vissuti e che per tutta la vita avrebbe massimamente beneficato il genere umano”.

Molto diffusa era anche la credenza che in realtà Pitagora fosse figlio del dio Apollo, che aveva voluto, fecondando la madre, far dono agli uomini di un fanciullo semidivino.

Alla sua comunità si accedeva solo dopo aver superato prove molto severe ed era divisa in novizi ed iniziati; i primi erano chiamati ‘acusmatici’ (dal termine akousmatikόi, che significa ‘uditori’) giacché si dovevano limitare ad ‘ascoltare’ le lezioni del maestro, i secondi erano i veri e propri ‘discepoli’, chiamati anche ‘matematici’, giacché avevano già ‘appreso’ e sperimentato la dottrina (mathematikόs è aggettivo dimáthema-mathématos che significa ‘insegnamento, studio’, dal tema del verbomanthánein che vuol dire ‘imparare’).

La dottrina fondamentale della scuola pitagorica è di nuovo quella iniziatico-sacrale del corpo carcere-tomba dell’anima condannata alla metempsicosi sino a che non si purifichi.

Anche se Erodoto mette in relazione tale dottrina pitagorica con i suoi viaggi in Egitto, ove l’avrebbe appresa (Le storie, II, 123 = DK 14 A 1, in I Presocratici, vol. I, p. 115), in realtà il saggio greco l’avrebbe potuta apprendere anche da altri contesti sia orientali che occidentali ed in particolare dalla tradizione orfica.

Di conseguenza anche per lui lo scopo della vita è quello di ‘purificarsi’, di compiere cioè pratiche capaci di favorire la libertà del principio spirituale da ogni legame con la struttura corporea.

A tal fine elaborò tutta una serie di prescrizioni ‘ascetiche’ tutte finalizzate alla disciplina dei desideri e dei piaceri sensibili.

La stessa pratica della scienza aveva tale scopo, poiché le verità ‘immateriali’ della geometria e della matematica erano più di tutte atte a separare la coscienza dall’illusione che i sensi ci diano la dimensione vera del reale. Poteva iniziare con quel sapere rigoroso ed astratto il progresso ascendente dell’anima dal mondo sensibile a quello intellegibile, insomma quel tipo di processo razionale/spirituale che sarà designato nella scuola socratico/platonica come ‘dialettica’.

Lo stesso filosofo agrigentino Empedocle si presentò come un esponente di quella arcaica tradizione dichiarandosi dotato di poteri sovrumani, motivo per cui veniva seguito da una folla che cercava di assimilarne la sapienza occulta ed ottenerne guarigioni.

“Non c’è in Empedocle – dice Nuccio D’Anna – contraddizione fra lo scienziato e il veggente, come hanno pensato taluni interpreti, anzi egli sintetizza funzioni che successivamente diverranno specializzazioni autonome, esprime un tipo umano che affonda le proprie radici nelle condizioni spirituali della Grecia arcaica. In realtà Empedocle non fa altro che rendere intellegibili al mondo greco ‘illuminato’ del suo tempo, le dottrine estatiche dei tanti veggenti, profeti ed indovini che non trovavano più rispondenza nella nuova realtà storica ellenica, e che sopravvivevano a se stesse… Sembra che Empedocle abbia avuto presenti forme di catarsi nelle quali veniva sviluppata una dottrina ascetica ben conosciuta negli ambienti degli estatici purificatori, mirante al distacco dell’anima dal corpo, concepito come il ‘limite’ in cui si trova l’anima, ‘spirito’ di origine divina, entrato nell’uomo ‘dal di fuori’ e destinato esso solo a sopravvivere all’uomo a cui è stato assegnato. È perciò opportuno purificarla e renderla quanto più possibile ‘cosciente’ della propria diversità qualitativa, nonostante la commistione con gli organi corporei, cui invece appartiene un tipo di conoscenza meramente sensibile che si esprime attraverso le facoltà corporee. Al fine di ‘sciogliere’ l’anima dal corpo e dai limiti sensitivi, Empedocle individuerà forme di meditazione e di concentrazione mentale, forse persino in rapporto ad esercizi di respirazione del tipo yoga preclassico indiano” (Nuccio D’Anna, La disciplina del silenzio, pp. 25-26).

È interessante notare che tali esercizi consistevano nel regolare e ritmare i movimenti del diaframma per indurre attraverso un respiro più intenso stati di coscienza estatici. In effetti, come ha fatto notare un illustre studiso, Jean Pierre Vernant (Mito e pensiero, p.111, pp.137 e segg.) Empedocle parla di ‘prapìdes ben serrate’ e di ‘santi esercizi’; ora il termine prapìs-prapidos in greco significa non solo ‘diaframma’ ma anche ‘cuore’, ‘animo’, ‘mente’, ‘intelligenza’, ‘stato d’animo’, cioè tutta una serie di realtà e condizioni psichiche che gli antichi collegavano a quello specifico punto del corpo.

La tecnica di una respirazione diaframmatica intensa utilizzata a fini di purificazione fisica e psichica è ben nota nel pranayama indiano ed è ritornata in auge attualmente in Occidente con la pratica della ‘respirazione circolare’ (cioè intensa e senza pause) del cosiddetto ‘rebirthing’.

Tale sapere esoterico, dimostrato sia nel concreto attraverso fatti prodigiosi sia a livello ‘teoretico’attraverso l’idea che ne sosteneva la possibilità, quella cioè di un corpo/carcere dell’anima, furono la base su cui si costruì sino al neoplatonismo la metafisica ‘speculativa’ occidentale.

In tale temperie religiosa che si svolge senza soluzione di continuità da Abaris sino aPlotino e che s’identifica con il concetto di tradizione esoterica è perfettamente comprensibile ad esempio il modo con cui Socrate stesso affronta la morte.

Egli si predispone a bere la cicuta proprio ricordando l’antica dottrina (Platone, Fedone, 70 c) la quale sosteneva la sopravvivenza dell’anima alla morte ed il suo giudizio sulla base della vita vissuta. È evidente che Socrate non si riferiva solamente alle dottrine orfico-pitagoriche (come annotano i moderni commentatori) ma, per quel che abbiamo esposto, all’intera tradizione metafisica e sacrale della Grecia, in particolare a quella iniziatica di cui Orfeo e Pitagora furono solo tra i più noti ed autorevoli esponenti.

Platone infatti mette in bocca al suo Maestro (per il quale ‘vivere filosoficamente’ significava non vincolare la coscienza ai soli bisogni del corpo) le seguenti parole rivolte ai suoi discepoli poco prima di morire:

“Allora l’anima, che è invisibile e che se ne va in luogo diverso da questo, il quale ha la stessa natura di essa, bello, puro, invisibile – all’Ade (letteralmente significa: l’Invisibile) nel vero senso della parola – presso un Dio buono e sapiente, dove anche l’anima mia dovrà presto andare, se a Dio piaccia: ebbene, la nostra anima, che ha tali caratteristiche e tale natura, appena si allontana dal corpo si dissipa e si annienta immediatamente, come dice la maggior parte della gente? Ci vuole altro Simmia e Cebete! Invece la cosa sta in questi termini: se essa si distacca pura, non trascinandosi addietro niente del corpo per quanto dipenda dalla sua volontà, in quanto vivendo non ebbe nulla in comune con esso e anzi lo fuggì, restando raccolta in se medesima e preoccupandosi sempre di restare tale (e questo non è altro se non rettamente fiolosofare e prepararsi serenamente a morire): ebbene, non è forse preparazione alla morte, questa? Un’anima che si è preparata in tal modo non se ne andrà, dunque, a ciò che le assomiglia, a ciò che è invisibile, a ciò che è divino, immortale, intelligente, dove, giungendo, le toccherà di essere veramente felice, libera dagli erramenti, dalle stoltezze, dalle paure, dai selvaggi amori e dagli altri mali umani, passando tutto il resto del tempo con gli dèi, come si racconta degli iniziati?” (Fed., 80 d-e, 81 a).

Dunque anche per Socrate e Platone la filosofia è un ‘esercizio di morte’ proprio nel senso che già da vivi bisogna ‘purificarsi’ e predisporsi ad una vita dell’anima separata dal corpo quale quella che ineluttabilmente la morte imporrà a tutti.

I filosofi attraverso la filosofia compiono lo stesso processo di purificazione degli iniziati e per questo Socrate ritiene che essi condividerranno con i misti la condizione di felicità oltremondana.

Il destino del filosofo che si è purificato attraverso la virtù e la incessante ricerca della verità, cioè attraverso una pratica sistematica di ‘svincolamento’ della coscienza dai bisogni più radicali del corpo è lo stesso che si procurano gli iniziati attraverso le loro misteriose pratiche rituali.

Del resto non era nozione comune nella Grecia antica che il rito misterico si proponeva proprio di svincolare ‘operativamente’ l’anima dal corpo per introdurla nel ‘mondo divino’?

Si possono definire ‘filosofi’ ed ‘iniziati’ solo coloro che si predispongono a tale passaggio, e proprio a ciò tende la vita morale.

Questa infatti consiste nella sua ‘essenza’nella condotta pratica di chi essendo capace di ‘svincolare la coscienza dai bisogni del corpo’ (che si manifestano come passioni) agisce solo sulla base di principi di ragione.

Tale logos è ‘divino’ e manifesta la sua ‘divinità’ proprio attraverso la sua capacità di controllare e dominare le passioni che ci legano al corpo/materia.

Chi muore con la coscienza ancora legata ai soli bisogni del corpo è destinato ai luoghi bui dell’Ade e a reincarnarsi ancora in questo mondo materiale fatto di sofferenza.

Anche per tale concetto di ‘catarsi’ Socrate condivide quanto affermato dalla sofia, cioè dalla veneranda dottrina sapienziale degli antichi teologi:

“E la purificazione, com’è detto in una antica dottrina, non sta forse nel separare il più possibile l’anima dal corpo e nell’abituarla a raccogliersi e a restare sola in se medesima, sciolta dai vincoli del corpo, e a rimanere per il tempo presente e futuro sola in se medesima, sciolta dal corpo come da catene? E non è forse questo che noi chiamiamo morte, cioè lo scioglimento e la separazione dell’anima dal corpo? E a scioglierla si adoperano sempre, più di tutti, i veri filosofi; e precisamente questo è il compito dei filosofi: sciogliere e separare l’anima dal corpo… I veri filosofi si esercitano a morire e la morte a loro fa molto meno paura che a qualunque altro uomo” (Fedone, 67 c-d-e).

Per Socrate come pure per Platone la filosofia è un esercizio finalizzato all’estasi, cioè a quella condizione in cui l’anima ‘operativamente’si svincola dal corpo (‘socraticamente’per contemplare in sé il ‘divino’ o ‘platonicamente’ per ‘contemplare il mondo iperuranio’).

E la ‘tecnica filosofica’ consiste per questo nel separare la coscienza dal mondo sensibile, dal corpo e dai suoi legami con la materia, dunque nella ‘concentrazione meditativa’; essa deve ‘allenarsi’ a ‘raccogliersi e a restare sola in se medesima” e a rompere il suo contatto abituale col corpo, cioè dalle sensazioni ed dai pensieri che da esse derivano, esattamente come nella tradizione yoga dell’India.

Per questo Socrate dice a Simmia:

“E che dici, poi, dell’acquisto della sapienza (Platone usa il termine phronesis che è equivalente di sofia)? Il corpo è di ostacolo, oppure no, se noi lo prendiamo come compagno nella ricerca di essa? Voglio dire questo: la vista e l’udito hanno per gli uomini qualche valore di verità? O non ci dicono continuamente anche i poeti codeste cose, e cioè che noi con gli occhi non vediamo nulla di sicuro e con le orecchie non sentiamo nulla di sicuro? Ma, se questi sensi del corpo non sono sicuri né chiari, tanto meno lo saranno gli altri, perché, a paragone di questi, tutti gli altri hanno un valore molto minore… Allora quando l’anima coglie il vero? Infatti, quando essa tenta di indagare qualcosa insieme al corpo, è evidente che è tratta in inganno da esso…E se c’è mai un mezzo attraverso cui qualcuna delle verità si manifesta all’anima, questo non è forse il ragionamento? Allora, l’anima non ragiona forse nel modo migliore quando nessuno di questi sensi la turbi, né la vista, né l’udito, né il piacere, né il dolore, ma quando si raccolga sola in se stessa lasciando il corpo, e, rompendo il contatto e la comunanza col corpo nella misura in cui ciò è possibile, miri con ogni sua forza alla verità?“ (Fedone, 65 a-b-c).

La tecnica realizzativa socratico-platonica è chiara ed è quella della tradizione sacra arcaica: bisogna mirare con tutte le forze del nostro spirito alla Verità separando, isolando la coscienza dal suo ordinario legame col corpo; a ciò predispone la vita razionale/morale.

GLI ORACOLI

Oltre alla via ‘sciamanica’ legata per lo più a individui ‘eccezionali’ itineranti dotati di capacità ‘sovrannaturali’ i greci conobbero un’altra via di accesso e di contatto con il sacro, una via di fatto ‘istituzionalizzata’ e stabile, quella degli oracoli.

Gli ‘oracoli’ servivano a far ‘parlare’ gli dèi. La parola deriva infatti dal latino oraculum, termine collegato al verbo orare, che significa appunto ‘parlare’.

Con esso s’indicavano due distinte ma connesse realtà: sia il luogo in cui avveniva quella straordinaria ‘comunicazione’, sia il responso dato dal dio direttamente o attraverso un intermediario.

Celebri santuari oracolari greci furono quelli di Apollo a Claros, di Trofonios a Lebadeia, di Amfiarao a Oropo, di Zeus a Dodona in Epiro, ma il più illustre fu quello di Delfi(Delphoi - Δελφοί) collocato nella Focide, alle pendici del monte Parnaso, monte che la tradizione voleva sede di Apollo e delle Muse.

Esso costituì di fatto un riferimento spirituale unitario per tutte le stirpi elleniche.

Le origini del culto risalgono, come per Eleusi, all’età micenea, fiorita nel II millennio a.C. Esso raggiunse il suo culmine tra il VI ed il V secolo a. C. e sopravvisse sino all’avvento del cristianesimo, quando fu interdetto dall’imperatore Teodosio nel 392 d. C., avendo operato così per quasi duemila anni.

Alcune testimonianze, tra le più antiche, affermano che l’oracolo originariamente appartenne non ad Apollo ma a Ga, la Terra Madre e a Themis.

Il mito raccontava che Apollo vi si insediò solo dopo aver ucciso un serpente malefico,Python (Pitone). Inoltre si raccontava che proprio lì fosse collocata una pietra che indicava il centro esatto del mondo, che i greci chiamavano l’omphalόs, cioè l’ombelico.

Il tempio, il cui nucleo rinvenuto attraverso gli scavi archeologici risale al VII secolo, aveva sull’architrave del portale il celebre ammonimento di Apollo: “Conosci te stesso” (gnothi seautόn) che guidò Socrate nella ricerca filosofica dopo che lo stesso oracolo lo aveva definito ‘il più sapiente degli uomini’.

Alcune testimonianze c’informano che entro il tempio si trovava anche la tomba di Dioniso, quella da cui era risorto per ascendere al cielo secondo la volontà di Zeus.

In quel celebre santuario dava i suoi responsi in nome di Apollo una ‘medium’ la Pizia(Pythía) il cui nome significa appunto ‘la profetessa di Pytho’, l’antico nome di Delfi.

Essa era scelta tra le donne del luogo per svolgere la misteriosa funzione d’incorporare il dio ma veniva affiancata da un prophétes (da prophánai, ‘predire’, verbo composto da pro= prima e phánai = dire) il quale svolgeva la funzione di rendere intellegibili, per quanto possibile, i responsi spesso detti con voce alterata o di significato del tutto oscuro e da un gruppo di sacerdoti (hosioi = i puri) con il compito di vagliare l’accesso al santuario, normalmente accessibile ai soli nativi.

La Pizia pronunziava i suoi responsi in un locale sotterraneo del tempio (l’adyton o ‘penetrale’) seduta su di un tripode e respirando vapori misteriosi che provenivano da una fenditura della terra (il chasma) capaci di favorirne la trance.

La veridicità di quest’ultimo particolare è stato contestata sino a pochi anni or sono perché sembrava che la struttura geologica del sottosuolo non consentisse d’ipotizzare l’ emanzione di esalazioni di alcun tipo.

In realtà gli studi scientifici più recenti hanno individuato stati di terreno sottostanti il tempio capaci effettivamente di emanare vapori ‘eccitanti’ (c’è chi, in base a studi geologici accurati, ha ipotizzato la fuoruscita di gas etilene per la sotterranea presenza di calcari bituminosi).

Sempre secondo la tradizione la Pizia soleva tenere in mano un ramo d’alloro e ne masticava spesso le foglie dopo aver bevuto nella vicina sacra fonte Castalia.

Il suo procedimento mantico era vario: a volte usava la scelta delle sorti attraverso la ‘lettura’ di pezzi legno contrassegnati e significanti (‘cleromanzia’), altre volte osservava l’acqua posta in un bacile (‘lecanomanzia’), ma era celebre per lo più per il suo stato d’invasamento chiaroveggente che si verificava quando Apollo entrava nel suo corpo determinandone un evidente furor o manìa.

Nei tempi moderni si è voluto contestare la tradizione che la Pizia usasse profetizzare in una condizione ‘alterata’ di coscienza ma non c’è ragione d’invalidare così radicalmente le fonti, anche in tale caso.

A tal fine la testimonianza di Platone è determinante: “La profetessa di Delfi – dice nel suo dialogo intitolato Fedro – e le sacerdotesse di Dodona, ispirate e furenti (maneisai), fecero molte e belle cose per la Grecia; invece quando furono in uno stato di coscienza ordinario (sophronousai) beneficarono l’Ellade poco o nulla” (Fedro, 244 a).

Viene in mente anche il sesto canto dell’Eneide virgiliana, quello in cui il poeta descrive gli effetti fisici dello stato ispirativo della Sibilla di Cuma, la sacerdotessa di Apollo e Diana (Phoebi Triviaeque sacerdos) che comunica le sue risposte (responsa) e rivela i suoi presagi (carmina) ad Enea dopo che l’eroe troiano ebbe gettato la sua ancora nella rada della città campana fondata dagli Eubei:

“Il vasto fianco dell’euboica rupe

s’apre in forma d’un antro, e cento accessi

vi si schiudono, cento aditi enormi

ond’erompono, cento urli, i responsi

ella Sibilla. Come al limitare

essi furono giunti, ella proruppe:

‘Ora è tempo di chiedere i destini.

Ecco il Dio, ecco il Dio!’ Così parlando

si trasfigura in volti ed in colori nuovi,

irta la chioma si scompiglia, il petto

ansima, il cuore frenetico si gonfia,

e più grande in aspetto e non mortale

sembra alla voce, poi che tutta è invasa

dall’empito del Dio che già l’incalza”

(Virgilio, Eneide, VI, vv. 57- 70; trad. G. Vitali)

Era tale la fama del santuario delfico sin dall’età più antica che anche i celebri Sette Saggi (tra i quali c’era lo stesso Talete, primo esponente della tradizione filosofica, secondo Aristotele) resero omaggio al dio di Delfi ed a lui “consacrarono una primizia della loro sapienza – come ci racconta Platone – scrivendo queste espressioni che tutti esaltano: ‘conosci te stesso’ e ‘nulla di troppo’… questo era lo stile proprio degli antichi filosofi e cioè la concisione laconica” (Platone, Protagora, 343 a = DK 10 A 2, in I Presocratici, vol. I, p. 72).

La connessione tra la riflessione morale ‘filosofica’ e quella ‘arcaico-sacrale’ è evidentissima poiché la moderazione, la temperanza, la giusta misura saranno il fondamento costante dell’etica greca.

I due precetti fondamentali della riflessione speculativa anche dei secoli successivi saranno appunto quello ‘teoretico’ del ‘conosci te stesso’ (che alcuni attribuirono anche a Talete) e quello ‘pratico’ del ‘niente di troppo’.

Significativamente, proprio sotto il segno di Delfi, si realizza la continuità tra le massime che alcuni riferirono ai due Savi, Solone di Atene: ‘nulla di troppo’ (DK 10 A 3) e a Chilone di Sparta: ‘non desiderare l’impossibile’(DK 10 A 3) e quella che la stessa tradizione riferì a Talete: ‘usa la giusta misura’. In tutti i casi il fondamento del ‘giusto’ e ‘santo’ agire è nella misura razionale degli appetiti e dei desideri.

Spesso, inoltre, quando si parlava di Delfi, si parlava genericamente del relativo ‘dio’, senza appellarlo distintamente: così fa Erodoto, così anche il Socrate dell’Apologia platonica e dei ricordi di Senofonte.

Con ciò se ne voleva accentuare il carattere misterioso ed affermare il concetto che l’uomo ben poco può sapere di quella realtà sovrumana da cui proviene l’ispirazione.

“Il dio di Delfi – nota giustamente Ugo Bianchi – che fa sentire la sua voce di consigliere e di guida, e i cui oracoli sono sempre un punto di riferimento nella storiografia erodotea, è naturalmente Apollo: la denominazione anonima accentua, se non erriamo, il carattere misterioso, ‘divino’, del suo profetare. La voce del ‘dio di Delfi’ è in Erodoto la manifestazione insieme tangibile e misteriosa del sopraumano, l’irruzione di un pensiero e di una saggezza divine nell’ hic et nunc del visibile. Si può dire che il ‘dio di Delfi’ ci rinvia non a quel multicolore Olimpo di cui Apollo era uno dei personaggi più brillanti, ma a quel concetto di Divinità (ho theόs, to theion) che i Greci ebbero sempre presente allo spirito da Omero a Senofane, a Platone, a Plutarco, agli ultimi scrittori neoplatonici” (U. Bianchi,La religione greca, Torino, 1975, p. 122).

CONCLUSIONE

L’esistenza nella Grecia più antica di veggenti estatici, di profeti, di oracoli conferma la tesi che una visione del mondo in senso magico – sacrale è sempre esistita presso le più diverse culture ed è parte o addirittura s’identifica con la ‘philosophia perennis’.

Del resto esiste e ‘sussiste’ per la sua stessa ‘natura’ nello stesso mondo positivistico – materialistico attuale e di certo tutto ci fa ritenere che esiterà, con mutate forme ma con inalterata sostanza, anche nei tempi futuri.

E ciò non solo per il fatto che, come amano pensare i ‘moderni’, l’uomo ama illudersi per trovare conforto alla sua situazione esistenziale, ma anche – e soprattutto – perché talune esperienze ‘non ordinarie’ vissute dall’uomo di ogni tempo e luogo, lo hanno convinto da sempre del fatto che la ‘realtà’ non è limitata a quella percepibile dai nostri sensi e che taluni uomini (e forse, potenzialmente, ‘tutti’) possono accedere attraverso stati di coscienza ‘non ordinari’ ad altre ‘dimensioni’ dell’Essere.

Dunque la ‘tradizione sacrale’ greca, anche della Grecia più arcaica, è frutto più che di influssi culturali ‘esterni’ (che pur ci dovettero essere e parzialmente sono anche documentabili) soprattutto di una struttura esperienziale che quel popolo maturò né più né meno che qualsiasi altro popolo e quindi ha una origine ‘ancestrale’.

Già nell’epoca più remota che, sia pur molto parzialmente, è possibile documentare, la Grecia conobbe personaggi ‘straordinari’ che a buon diritto erano definiti ‘sapienti’ perche la loro conoscenza si estendeva anche al mondo dell’invisibile, cioè, per usare un termine che comparirà molto tempo dopo, alla dimensione ‘metafisica’.

Erano, insomma detentori della ‘sofìa’; in tale contesto culturale e lessicale, gli altri, quelli che ‘cercavano’, ‘aspiravano’ a tale sapere non potevano esser designati altrimenti che come ‘amanti, ‘ricercatori’ della sofia, appunti ‘filo-sofi’.

La ‘filosofia’ quando nasce riconosce implicitamente il suo rango inferiore.

Tutt’al più, proprio per il fatto di aiutodesignandosi in quel modo, riconosce ed attesta una sua funzione ‘propedeutica’e/o la sua intrinseca finalità.

Il culmine della conoscenza era nella sofià, era la sofìa.

Il philόsophos cerca; il sofόs ha ‘trovato’.

Ed ha trovato perché ha ‘visto’ ed ha ‘realizzato’, cioè ha intuito la dimensione metafisica e ne è stato trasformato.

È solo in tempi posteriori, con la nascita della ‘filosofia’ nel VI secolo a.C., che si è cominciato a credere i Grecia che l’intelletto raziocinante possa conoscere la Verità del Mondo con la sua logica discorsiva e che sia lo strumento privilegiato, anzi l’unico possibile, di cui l’Uomo dispone per Conoscere.

Si è ritenuto persino che tale intelletto possa con dei semplici schemi concettuali ‘conoscere’ la dimensione metafisica.

In tal modo la metafisica ‘speculativa’ (basata sulla hybris dell’intelletto) di fatto ha finito per sostituire in Occidente quella ‘intuitiva’ e ‘realizzativa’ che implicava lo sviluppo di più sottili facoltà di percezione.

Per questo nelle società ’tradizionali’ il sacro era ‘descritto’ (per così dire) solo attraverso modi ‘allusivi’ quali il mito, il simbolo, l’allegoria.

L’uso del logos per comprendere i fenomeni della natura ha potuto produrre la scienza attraverso la scoperta della connessione ‘necessaria’ tra di essi ma il suo orizzonte è limitato dagli stessi sensi a cui deve far riferimento oltre che dalle sue limitate facoltà.

Per questo la lotta della filosofia contro il mito non colse sempre nel segno: essa poteva avere ed ha avuto di fatto il suo valore nella misura in cui ha ‘demolito’ la visione mitica del mondo nella misura in cui esso poté da taluni essere considerato capace di dare una descrizione ‘oggettiva’ della realtà, delle sue origini e forze.

Il mito era semplicemente ‘assurdo’ nella sua pretesa di verità se considerato ‘letteralmente’ e se ritenuto capace di dar conto dei fenomeni ‘naturali’ colti dalla percezione sensibile.

In tale lotta la filosofia e la scienza hanno riportato le loro sostanziali ed irrinunciabili ‘vittorie’ ma loro ‘sconfitta’, di cui oggi siamo tutti testimoni, si è palesata quando dopo secoli, millenni, di speculazione ‘razionale’ ci si è accorti che tutti gli schemi di interpretazione della stessa realtà ‘materiale’ sono inadeguati ed irrimediabilmente ‘confutabili’.

Nelle civiltà tradizionali il mito, il simbolo, l’allegoria erano solo modi d’allusione per riferirsi a dimensioni ‘altre’ della realtà di cui l’uomo può avere ‘intuizione’ ma comunque mai dare ‘descrizione’.

Per questo il logos, termine che non a caso significa nel contempo ‘ragione’ e ‘linguaggio’, deve essere trasceso da una facoltà d’intuizione metafisica.

A tale facoltà, non a caso considerata inesistente dalla filosofia ‘razionalista’, si riconosceva nell’antichità la possibilità effettiva di ‘entrare nel mondo degli dèi ’.

La filosofia aveva in sé il germe della sua involuzione secondo un processo che si svolgerà sino alla negazione di ogni possibilità di ‘fare metafisica’ a cui è giunto il pensiero ‘moderno’.

Abbandonato il percorso mistico pretenderà così, involutivamente, di elaborare un proprio sapere ‘descrittivo’, persino ‘dogmatico’ su Dio, tentativo ‘tracotante’ quanto nessun’altro mai.

In effetti la parola teologia è stata coniata dal padre della filosofia occidentale, Platone, per contrapporre alla mitologia un discorso che «rappresenti la divinità quale essa è realmente» (Repubblica, 379 a).

Essenziale per lui, infatti, è pensare che Dio è buono, non invidioso, e che è causa solo del bene (Rep., 379 b-c), per cui sono da respingere i discorsi dei poeti, come Omero, sugli dei.

Ma la sua teologia finisce qui: non è possibile un ulteriore sapere su Dio.

Non c’è, dunque, una teologia articolata così come si è sviluppata posteriormente sino ai nostri tempi attraverso un dissolutivo processo di razionalizzazione.

Pur tuttavia in Platone rimane un qualcosa che ancora lo radica nella tradizione sacra arcaica giacché il suo discorso rimane sostanzialmente quello di una conoscenza del sacro e di Dio ottenibile attraverso una ‘assimilazione’ a Lui (omoiosis tô theô), un farsi simile a Dio, che si compie attraverso conversione (epistrophê) e distacco, esercizio di morte (meletê thanatou, Fed., 64 a), cercando l’uomo interiore (ho anthropos ho esô hêmôn) (Rep., 589 a) contrapposto a quello esteriore (ho anthropos ho exô hêmôn).