Il Divino Uno e Molteplice

nella tradizione filosofica orientale ed occidentale

di Attilio Quattrocchi

“Dall’irreale guidami al reale.

“Dall’irreale guidami al reale.

Dall’oscurità guidami alla luce.

Dalla morte guidami all’immortalità.”

(Brihad-aranyaka-upanihad, I, 3, 28)

Già nei Veda, il documento più antico di tutta la letteratura indiana risalente nelle sue parti più antiche al 1500 circa a. C., è presente il tentativo ‘razionale’ di trovare, oltre la molteplicità dei fenomeni e degli enti naturali, un loro fondamento unitario.

I popoli indoeuropei che scrissero quei testi sacri capirono che la percepibile connessione genetica ed interattiva tra di essi era giustificabile e comprensibile solo attraverso quattro condizioni: 1) con il riferimento ad una loro comune origine; 2) con il persistere nel divenire di un loro comune fondamento; 3) con la partecipazione ad un loro comune ordine; 4) con il condividere un comune esito dissolutivo e rigenerativo di nuove forme alla fine della loro effimera e fenomenica esistenza.

Lo stesso problema ‘razionale’ del conciliare la molteplicità con l’unità venne affrontato dai saggi vedici in relazione alla dimensione ‘sovrannaturale’: come si poteva ricondurre la varietà e la difformità degli dei (ma anche dei riti, delle preghiere, degli atti devozionali) ad un esplicativo principio unitario?

I quattro Veda (il termine significa: i libri della Visione) risposero con chiarezza a tali interrogativi considerando sia il mondo naturale che quello metafisico come generati, fondati, emanati da un unico Principio che essi chiamarono appunto l’Uno (in sanscrito Ekam, al neutro).

Il Rig-Veda, il più antico dei quattro, riferendosi ad alcune delle principali divinità del pantheon ariano, afferma infatti: “Indra, Mitra, Varuna, Agni i saggi veggenti così li chiamano: ciò che è Uno lo hanno nominato in vari modi”(RV, I, 164, 46); ed altrove: “Non vi è che un fuoco che si accende nei molteplici mondi; non vi è che un sole che si effonde su tutte le cose; non vi è che un’aurora che irradia tutto questo: veramente l’Uno si è manifestato in tutto questo”(RV, VIII, 58, 2). E sempre nella stessa raccolta di inni si afferma che “l’Uno regge il tutto, ciò che è mobile e ciò che è immobile…”(RV, III, 54, 8).

Per il Rig-Veda dei e natura, mondo spirituale e mondo materiale hanno la stessa origine, ogni diversità si risolve agli occhi del veggente in unità per cui la molteplicità delle forme è solo apparenza illusoria e fuorviante.

L’Uno quale Principio supremo non può essere che indicato con un termine al genere neutro (Ekam) in quanto matrice comune di ogni diade, di ogni dualità, inclusa quella organica tra maschile e femminile.

Esso è concepito come l’Uno-Tutto (si pensi all’En kài pàn dei greci…) nel contempo trascendente ed immanente, realtà invisibile perché di esso noi esseri umani possiamo percepire con i sensi solo le forme, cioè le molteplici determinazioni nello spazio e nel tempo.

Poiché, quindi, ogni forma è solo uno dei suoi infiniti aspetti, l’Uno è indescrivibile, indefinibile, infatti l’atto mentale del definire non può essere compiuto che attraverso un porre dei ‘fines’, cioè dei limiti e stabilire delle differenze; ‘definire’ significa dire che qualcosa è tale con l’esclusione conseguente di tutto ciò che non è…ma che cosa non è e può non essere al di fuori dell’Uno? Non ci dobbiamo stupire quindi se il Rig- Veda qualifichi l’Uno come ‘misterioso’ (RV,III, 54, 5; X, 82, 2).

Quale Principio indifferenziato esso è anche indicato come uniforme ed eterno (aja: ‘non nato’, RV, I, 164, 6); altrove è qualificato come ‘imperituro’ (aksara, RV, III, 55, 1) o anche come ‘essenza’ (sat, termine al neutro) o, ancor più astrattamente come ‘Quello’ , cioè una Realtà di cui non si può pronunciare neanche il nome, che non ha un nome (tat, pronome dimostrativo neutro).

La tradizione vedica proprio per indicare la differenza tra tale Uno metafisico e Dio inteso come Persona, cioè come un ente già definito, usa per quest’ultimo il termine ‘Uno’ al maschile: Eka.

Quando si separa l’Uno dalle sue manifestazioni (erroneamente sia sul piano concettuale che sul piano ontologico) Esso viene concepito nella trasposizione teistico-religiosa solo come la ‘Suprema Persona divina’, come l’ ‘Unico Essere originale’ e Creatore trascendente del mondo. Ma anche in tal caso il testo sacro indiano si premura di ricordare che Egli è un unico dio ma dai molti nomi …(RV, III, 56, 2).

Di tale Dio, proprio in quanto concepito come Persona Suprema, si può dire che è il più alto degli dei, il Signore di tutti gli esseri e di tutti i mondi. Tale dignità viene di volta in volta riferita dagli inni vedici al dioVishvakarman , ‘creatore di tutte le cose’ ma di per sé increato (RV, X, 81 e 82) o a Briahaspati ‘signore della preghiera’ (RV, X, 72), o a Prajapati ‘signore di tutte le creature’, o a Hiranyagarbha ‘il germe d’oro’(RV, X, 121, 1) o a Tvastar, il divino demiurgo (RV, I, 160, 4).

Anche nel più tardo Atharva-Veda (il cui nome fa riferimento a dei mitici sacerdoti del fuoco, gli Atharvan) ritorna il tema della comune essenza divina che il saggio coglie al di là dell’apparente diversità degli dei. Anzi, il concetto viene riaffermato in forma ancor più netta ed incisiva che nel Rig-Veda. In particolare per tale Principio unitario ed unificante viene utilizzato un termine che sarà fondamentale in tutta la successiva speculazione delle Upanishad, cioè Brahman. Con esso infatti non si indica solo la formula sacra, intesa anche nel senso di preghiera con cui l’uomo può accedere al mondo divino, ma anche l’Uno ‘monisticamente’ inteso, cioè come principio trascendente indifferenziato, incorporeo, onnipotente, generatore d’ogni cosa e che comprende in sé tutti i contrari (AV, X, 8, 12).

Nell’ Atharva-Veda il termine Brahman è usato anche per indicare il Principio Supremo in forma personale ed indicato in tal caso con il nome di ‘dio’: in quanto tale lo si designa come Creatore e Signore dell’uomo e del mondo, lo si considera superiore a tutti gli altri dei (AV, X, 2, 23-25), lo si indica come Indra (AV, X, 7, 29-30), come Purusha (AV, X, 2, 9 sgg.), come Skambha, il dio posto centro dell’universo (AV, X, 7, 32 sgg.) ed altri.

E’ interessante notare che nell’Atharva-veda compare già nettamente anche l’assioma fondamentale delle posteriori Upanishad, cioè quello per il quale lo stesso Brahman è in noi, è il nostro stesso atman (AV, X, 8, 17).

La conoscenza realizzativa, mistica, di tale identità è considerata la meta suprema per l’uomo.

Il concetto dell’unità del divino nella (ed oltre la) molteplicità delle forme con cui esso si manifesta all’uomo o con cui l’uomo può rapportarsi è ripreso ed articolato in modo ancor più chiaro ed esplicito nelle Upanishad.

Ad esempio nella Maitry-upanishad (o Maitreya-upanishad) si racconta come alcuni esseri divini, i Valakhilya, abbiano così interrogato il dio Prajapati sul tema delle molteplici forme del divino:

“ Ora però rispondi alla nostra domanda: Agni, Vayu, il Sole, il Tempo, la Vita (prana), il cibo, Brahma, Rudra, Vishnu, ebbene vi sono alcuni che meditano su uno di questi, altri su qualche altro; dicci, ora, quale di costoro sia il migliore, affinché divenga il nostro oggetto di meditazione. Egli allora rispose: ‘In verità, tutte queste sono le forme principali del supremo, immortale, incorporeo brahman. Ognuno, in questo mondo, si rallegra di quella forma alla quale è particolarmente attaccato, poiché si dice: ‘Il Brahman è tutto, in verità’. Si mediti pure su quelle che sono le migliori forme del Brahman, ma poi le si respinga, poiché esse sono null’altro che mezzi per procedere in mondi sempre più elevati, fintanto che, giunti alla distruzione dell’io individuale ci si fa uno con lo Spirito”.

Non a caso nella stessa Upanishad segue alla esposizione della verità fatta da Prajapati questo significativo inno di lode composto dal saggio Kutsayana (V, 1):

“Tu sei Brama, invero, tu sei Vishnu, tu sei Rudra e sei Prajapati! Tu sei Agni, Veruna, Vayu, tu sei Indra e la Notturna Face; tu sei il Nutrimento e tu sei Yama (la Morte), tu sei la Terra ed il Tutto e tu sei anche l’Incorruttibile; per il tuo scopo e per quello della tua natura, numerose sono le forme che in te risiedono. Salve a te, Signore del Tutto! Spirito dell’Universo, Creatore dell’Universo! Salve a te, Fruitore del Tutto! Tu sei Vita Universa, Signore di ogni gioco e di ogni godimento! Salve a te, Sé pieno di pace, gloria a Te, il molto arcano! L’Inconcepibile, l’Indimostrabile, Colui che non ha principio né fine!”.

Quindi anche per le Upanishad bisogna andare oltre ogni forma del dio-persona, anche quella più elevata ed in ciò si esprime propriamente la sapienza esoterica sull’Uno.

Gli storici della filosofia occidentali definiscono tale visione come ‘monismo idealistico astratto’ ma è evidente che ogni concettualizzazione dell’Uno è di per sé errata…

Le Upanishad tuttavia ammettono che al di sotto di tale verità (difficilmente accessibile perché richiede per poter essere compresa e vissuta la capacità di andare oltre la propria particolaristica esperienza) esiste, di fatto, un approccio più essoterico e ‘facile’ alla dimensione spirituale. Esso è quello ‘popolare’ (intrinsecamente però contraddittorio) del dualismo teistico.

Tale più angusta concezione è ‘necessaria’ per il tipo umano che, incapace di ‘realizzare’ personalmente la gnosi dell’Identità Suprema (vydia), si arresta alla ingannevole concezione (avydia) di una totale alterità tra l’Uomo e Dio.

Tale visione ‘religiosa’ è la più diffusa perché è la più congruente con la condizione esistenziale dell’uomo, fondata com’è sulla percezione individuale di un proprio ego, sentito e vissuto come separato dal mondo e dall’oltremondo.

Egli è e si sente qualcosa di ‘particolare’, di ‘singolare’, un ‘individuo’ appunto, cioè un ‘unicum’ non separabile nella sua specificità (dal latino: in e dividuus = separato, separabile).

Lo stesso termine ‘persona’ che lo qualifica indistintamente da sesso, età o condizione, lo connota però come essere umano differenziato dalle altre specie animali e ‘superiore’ ad esse. Si ricordi però che in latino indicava la ‘maschera degli attori’, il loro specifico ‘personaggio’, quindi, di nuovo, la loro individualità.

Chi non sa trascendere il proprio ego non ha dinanzi a sé che la via della devozione (bhakti), la via di un approccio ‘sentimentale’, facile ma pericolosamente emotivo e particolaristico.

Per questo nelle Upanishad prevale l’indicazione di una via alla conoscenza illuminativa basata sul riconoscimento del principio della ineffabilità del divino che si manifesta sia a livello universale come Brahman (neutro) che a livello individuale come atman ed è tipica la formula: neti, neti, cioè “non è così, non così”, con cui si nega la possibilità di indicarlo nei termini di una ordinaria conoscenza.

Non esiste dualità (dvaita) fra il Brahman ed il mondo così come tra il Brahman e l’Uomo; da qui l’altra ricorrente formula: tat tvam asi, ‘tu sei Quello’; ma è con altrettanta chiarezza affermato che questa Essenza/Coscienza unica ed ultima non è raggiungibile con argomentazioni ragionate (tarka) né con studio e cultura ma solo con un atto d’intuizione che può scaturire dall’introspezione meditativa: “Qualche saggio desideroso dell’immortalità, rivolgendo lo sguardo verso il suo interno, vide se stesso, l’atman” (Katha-Up., II, 4, 1).

Anche nelle Upanishad, quando il Principio Supremo viene considerato nella forma del Dio-Persona non si usa più il termine neutro di Brahman ma quello maschile di Brahma.

Così in India è ben distinta in dall’inizio la via religiosa/devozionale da quella metafisica/conoscitiva.

La via religiosa è basata sul principio e sul senti,mento di alterità irriducibile tra Uomo e Dio, tra Mondo e Dio; è pertanto la via dell’amore e della devozione, dell’obbedienza e della sottomissione al Signore del Mondo, è una via legata alla comune esperienza esistenziale di una Verità che ci sfugge, di una Realtà da cui ci sentiamo, noi esseri umani, radicalmente ‘separati’ e distanti.

Per contro la via metafisica ed iniziatica, indicata dalla tradizione speculativa indiana come quella ‘reale’, cioè la più elevata, è quella della gnosi, cioè della conoscenza e della personale ‘realizzazione’ mistica; è la via della Suprema Identità.

Tuttavia il concetto di una Unità divina sottesa a tutte le sue forme molteplici ha così compenetrato storicamente le varie tradizioni della spiritualità indiana che questo concetto è ben presente anche in un’opera sostanzialmente ‘popolare’ e ‘devozionale’ qual è la Bhagavad-Gita: In essa Krishna rivela tale verità al guerriero Arjuna: “Anche coloro che, devoti ad altri dei, sacrificano a loro pieni di fede, sacrificano in realtà a me solo, o Arjuna, anche se in modo diverso dalla norma”(IX, 23).

Questo modo di concepire l’Uno come ‘privo’ di forma va correttamente inteso (come ha ben illustrato lo studioso francese Renè Guénon): il termine sanscrito Ekam è di genere neutro proprio perché si riferisce alla Realtà Suprema ed in quanto tale indifferenziata, includente potenzialmente tutte le sue manifestazioni particolari. Tale Realtà la si può definire, come fanno alcuni, come ‘impersonale’ (ed in questo caso gli storici della filosofia occidentale usano il termine ‘monismo’) ma ciò è corretto solo se il termine lo si intende, in tale caso, nel senso di ‘sovrapersonale’.

L’equivoco che si può ingenerare e l’errore in cui si può cadere sono ben comprensibili poiché nella nostra esperienza ‘umana’ tutto ciò che non è ‘persona’ è qualcosa che si colloca ‘sotto’ la persona, ad un rango ontologico inferiore.

Considerato quindi che il termine ‘impersonale’ lo si considera come sinonimo di ‘subpersonale’ e lo si riferisce ai domini ‘meccanici’ della natura, quelli inanimati e/o a condizioni di coscienza, come quella vegetale e animale, inferiori a quella umana, è opportuno riferire all’Uno il termine ‘sovrapersonale’, ad indicare con esso una coscienza cosmica e metacosmica (cioè immanente e nel contempo trascendente rispetto al dominio della ‘natura’) che va al di là , e si pone al di sopra di ogni possibile ‘umanizzazione’ e ‘antropomorfizzazione’.

Ma è chiaro che, nel momento in cui si ‘personalizza’ il Principio primo, e ciò accade propriamente nel contesto ‘religioso’ con la dottrina del ‘monoteismo’, non si può far altro che riferirgli caratteri umani, siano essi psichici o, nelle forme più rozze della concezione religiosa, addirittura fisici.

Rispetto all’Uno non solo ogni ente naturale ma anche ogni ‘persona’ divina, inclusa quella Suprema, non può essere che un aspetto particolare, contingente, come di fatto storicamente è constatabile per la presenza dei diversi e contrapposti monoteismi.

Per contro la via misterico-iniziatica si è sempre posta al di sopra della concezione personalistica del divino affermando a livello di teoresi il principio della ineffabilità e a livello di prassi l’abito del silenzio.

E’ da tale contesto sapienziale e mistico che è sorta ( e, non è un caso, sia in Oriente che in Occidente) la teologia ‘negativa’.

Essa consapevolmente afferma che ogni ‘definizione’ dell’Uno e dello steso Dio è sul piano logico/speculativo una palese contraddizione e sul piano religioso una bestemmia, ponendosi quella Realtà oltre ogni predicato o nome con il quale la si voglia umanamente designare.

Del resto è questo il motivo originario e profondo della prescrizione presente in diversi contesti religiosi del ‘non nominare il nome di Dio’ e/o di ‘non rappresentarlo’.

Il principio della ‘ineffabilità’(dal latino in = non ed effari = parlare) nasce così dalla vigile e lucida coscienza della limitatezza della nostra condizione umana e delle nostre facoltà; consapevolezza che è essenziale ad ogni forma di vita religiosa, anzi ne è il vero ed imprescindibile presupposto.

Pertanto una religione che pretenda di tradurre l’esperienza umana del sacro in una ‘teologia positiva’ e, di conseguenza, in una struttura dogmatica, non è propriamente una religione ed è questo il motivo per cui decade in superstizione e fanatismo.

La religione autentica è quella che culmina e si realizza così nel misticismo (che significa letteralmente ‘ la dottrina del silenzio’): in tal caso essa può cogliere la sua stessa essenza nella tradizione iniziatica, l’unica veramente universalistica.

Ogni autentica esperienza religiosa si ferma dinnanzi all’Indicibile e la bocca rimane sigillata di fronte all’incommensurabile Mistero.

“Chi parla non sa e chi sa non parla”, disse saggiamente Lao-Tse.

In effetti quando le religioni passano dal piano teorico, astratto e puramente dottrinario, a quello della esperienza reale del divino, entrano nel dominio della ineffabilità mistica: è questo il motivo per cui la via mistica è presente in tutte le religioni ma nel contempo le trascende.

Essa solo ha la possibilità di unificarle mentre le religioni con le loro dottrine particolari e difformi sono in una condizione di radicale ed insuperabile contrapposizione.

E’ altrettanto chiaro che la ‘unificazione’ delle religioni, considerate nella loro dimensione essoterica, popolare, devozionale, dottrinaria è e sarà sempre del tutto impossibile essendo ciascuna ‘gelosa’ della propria ‘identità’, cioè della propria ‘particolarità’.

La ‘unificazione’ dei percorsi spirituali non può avvenire solo che a livello esoterico, a livello di consapevolezza ‘mistica’, a livello cioè di quelle persone singole e di quelle organizzazioni ed istituzioni che accettino esplicitamente sul piano teorico il principio della ineffabilità del Fondamento Primo e sul piano pratico quello della ‘laica’ libertà religiosa.

Tali due principi sono gli stessi, se ben si riflette, per i quali i ‘mistici’ di ogni tempo e di tutte le religioni sono stati sempre considerati ‘eretici’ o prossimi ad esserlo…Del resto il termine airetikòs significa in greco proprio ‘colui che vuole la libertà di scelta’…

Nel misticismo non c’è eresia, anzi è esso stesso eresia pura, cioè libero percorso di ricerca della Realtà, comunque esse sia intesa, anche al di fuori di ogni contesto ‘religioso’ storicamente determinato…

E’ un detto orientale che ‘esistono molti sentieri per un’unica vetta’, ciò vuol dire che la ‘unificazione’ di tutte le esperienze ‘religiose o metafisiche che dir si voglia, avviene solo sulla vetta; chi è ancora in cammino procede su di un sentiero che spesso è ben diverso da quello degli altri.

Il vero ‘ecumenismo’ non può essere quindi che mistico, ossia, se vogliamo dirlo: ‘metareligioso’.

Il percorso mistico dovrà fare riferimento alla esperienza dei singoli ed essere saldamente fondato sul riconoscimento della loro libertà interiore ed esteriore.

Esso dovrà sempre ricordare che infinita è l’estensione del Mistero; questo è come un immenso territorio di cui ciascuno di noi esseri umani non può conoscere che una minima parte.

Ed il principio della ineffabilità mistica quando viene vissuto si traduce naturaliter nella prassi del dialogo e della fraternità.

Per quanto detto non è corretto mettere sullo stesso piano, come fanno alcuni storici della filosofia, il ‘monismo metafisico’ e il ‘monoteismo religioso’; infatti il ‘monismo’ riconducendo tutta la realtà, ogni grado della realtà, ad un supremo principio generatore, rappresenta la massima possibilità di sintesi concettuale a cui l’uomo può giungere.

A tale elevatezza ci si può avvicinare, sul piano religioso, solo parzialmente, con il concepire un Dio ‘universalistico’, che sia effettivamente tale, cioè che sia visto come un termine ‘devozionale’ superiore ed estraneo ad ogni forma di monoteismo esclusivistico, etnico, culturalmente circoscritto quale quello ebraico, cristiano e musulmano, quello delle ‘religioni abramitiche’. Storicamente a tale esigenza di una ‘razionalizzazione’ ed ‘universalizzazione’ della religione capace di tradursi nella prassi della tolleranza, ha tentato di rispondere in occidente, ad esempio, il deismo illuministico.

L’enoteismo

Per qualificare la concezione vedica di una unità sostanziale di tutte le forme del divino, sia ontologicamente degli enti divini in sé che logicamente dei concetti umani che ad essi fanno riferimento, il filologo tedesco e fondatore della mitologia comparata Max Müller (1823-1900) ha proposto il termine ‘enoteismo’, dal greco hèis= ‘uno’ (gen. enòs) e theòs.

Tale termine era stato coniato, in realtà, da F.W. Schelling (1775-1854) e da questi utilizzato per indicare il monoteismo imperfetto, relativo e rudimentale che a suo parere era proprio dei popoli primitivi.

Max Müller ha utilizzato questo termine proprio per indicare la concezione vedica per la quale di volta in volta negli inni viene indicata ed invocata una particolare divinità considerata come la più grande se non addirittura l’unica. In tal senso lo studioso tedesco utilizzò come suo sinonimo anche (e – aggiungiamo noi- più propriamente) il termine ‘catenoteismo’ dal greco kath’hena, cioè ‘uno ad uno’, ‘uno alla volta’.

Egli poi individuò tale ‘forma particolare di politeismo anche in altri contesti culturali come quelli presenti in Grecia, in Italia, in Germania, ma anche nell’antica religione egiziana, nella babilonese etc. Nel contesto culturale evoluzionistico tipico della sua era il filologo ritenne che l’enoteismo caratterizzasse una fase universalmente diffusa della religiosità propria dell’età preistorica e quindi antecedente sia quella propriamente politeistica che quella monoteistica.

Anche se la concezione evoluzionistica è ormai superata negli studi storico-religiosi, è ancora questo spesso il significato con cui si usa tale termine in tale contesto.

In realtà i passi dei Veda in cui compare quella visione metafisica unificante sono espliciti ed inequivoci e lungi dal poter essere interpretati come espressioni di un inconsapevole ed aurorale politeismo o monoteismo, devono essere letti per quello che dicono e per quello che sono: esplicite e mature riflessioni nate dall’esigenza di cogliere a livello di pensiero astratto e puramente metafisico, nel senso tradizionale, un fondamento unico per tutte le ‘varie forme divine che si manifestano nell’esperienza religiosa’ dell’essere umano.

Certamente è necessario, ancor più che opportuno, utilizzare un termine specifico per riferirsi a tale concezione indiana e riservare così il termine ‘monoteismo’ ( che naturalmente fa riferimento al greco mònos = il solo) alla concezione personalistica del divino.

Purtroppo il termine ‘enoteismo’ (che alcuni vogliono confondere con una sorta di ‘monoteismo panteistico’ o di ‘monismo idealistico’ espressioni che nel contesto occidentale in cui vengono utilizzate assumono ben altro significato) ha finito per assumere significati difformi e divergenti.

Pertanto a nostro avviso lo si può accogliere ed utilizzare solo a determinate condizioni:

-Esso non deve essere ridotto ad indicare una semplice forma di ‘eclettismo’, se a questo termine si dà quella sfumatura abituale di svalutazione, come quando ci si riferisce ad una combinazione superficiale, non coerente, ingenuamente ed inavvertitamente contraddittoria di dottrine diverse.

-Esso non deve semplicemente indicare la semplice “tendenza ad assegnare temporaneamente il primato ad una divinità invocata in un dato momento ed in una data esigenza, salvo trasferirlo in un altro momento ad un’altra divinità” (Formichi).

-Esso non va interpretato riduttivamente ed impropriamente come un “inconscio passo verso il monoteismo” (Scalabrino Borsani):

-Esso non dovrebbe essere utilizzato per riferirsi al mero culto di una sola divinità scelta come propria (in sanscrito istadevata) in quanto più confacente alla propria sensibilità religiosa o più rispondente ed appropriata per i fini delle proprie preghiere ed atti devozionali.

-Esso, infine, non dovrebbe essere utilizzato per indicare la convinzione che esiste un Dio superiore agli altri, loro supremo Signore, o, addirittura, ‘creatore’ degli dei stesi oltre che del mondo.

A tali utilizzazioni si dovrebbe rispondere che esse non colgono correttamente il senso e la lettera dei testi indiani che sin dall’epoca dei Veda sono stati espliciti, infatti:

1) Non si può parlare di semplice ‘eclettismo’ ma di una profonda meditazione sulla molteplicità e difformità delle esperienze e concezioni religiose che risultano oggettivamente contraddittorie se considerate sotto il loro aspetto puramente formale.

2) Le affermazioni testuali sono esplicite, l’Uno di cui si parla non è da intendere alla luce di un semplice primato ‘temporaneo’ di una divinità sulle altre nel sentimento religioso di un credente, essendo esso inteso, al contrario, come la base eterna e stabile di ogni forma divina e di ogni esperienza religiosa.

3) Esso non può indicare un “inconscio passo verso il monoteismo” ma, al contrario, è il consapevole tentativo di superare la molteplicità incongrua delle forme divine attraverso il tentativo ‘razionale’ di coglierne un comune fondamento. Tale tesi interpretativa inoltre tradisce palesemente una visione di tipo ‘evoluzionistico’ se non addirittura critianocentrico che anche in occidente dovrebbe aver fatto il suo tempo.

4) Ridurre il termine ‘enoteismo’ ad indicare il culto di una sola divinità a preferenza di altre considerate anch’esse come esistenti significa poi ingenerare equivoci: in tal caso sarebbe opportuno ricorrere al termine ‘monolatria’ ( composto da monos e latrìa= culto), con cui si indicherebbe con corretta etimologia la venerazione di una sola forma del divino o, al massimo, l’idea della superiorità di un dio e non la sua ‘unicità’.

5) Infine il termine non può essere usato per indicare la credenza che esista un Dio superiore agli altri o loro stesso creatore giacché il concetto di ‘Uno’ è stato elaborato proprio per trascendere ogni concezione personalistica e formale della Realtà Suprema.

Dunque sarebbe opportuno riservare l’uso del termine ‘enoteismo’ per indicare quella idea e dottrina filosofica indiana (cha ha corrispondenza nel concetto greco di un Principio unitario della realtà di volta in volta indicato come Archè, ‘Apeiron, Monade, Uno, Essere, Nous, Bene, Tutto, Pensiero di pensiero etc.) per cui esiste alla base del tutto un’unica Essenza/Energia/Forza/Sostanza/Coscienza sovrapersonale che di per sé non ha né può avere un nome.

L’Uno può essere ‘unico’ solo nel senso di una sua totale inclusività.

Un Unico (mónos) che non sia onni-inclusivo è solo uno dei tanti enti esistenti, il singolo di una molteplicità; ed è questo il Dio dei monoteismi fondati paticolaristicamente su una rivelazione storica.

IL POLITEISMO DEI MONOTEISMI

Il contrasto tra il monismo sovrapersonale ( o l’enoteismo, che dir si voglia) ed il monoteismo personalistico non si può tuttavia considerare tanto radicale da essere insuperabile.

Infatti il monoteismo religioso ha diversi ‘livelli’ e ‘modalità’ e ciò consente e stimola di per sé una riflessione interna ad esso, tanto che l’enoteismo può essere correttamente interpretato come una ‘evoluzione’ o, meglio, un superamento ‘razionale’ del monoteismo stesso, finalizzato a superarne le incongruenze interne.

Con l’enoteismo si approda ad un livello superiore di consapevolezza teorica nel campo della esperienza spirituale.

Il monoteismo può essere, infatti, particolaristico ed esclusivistico, cioè può riferirsi al ‘dio’ di una civiltà, di un popolo, di una cultura concepito come l’Unico esistente, l’unico degno di adorazione (non a caso il primo comandamento del dio biblico è: non avrai altro dio all’infuori di me!), quello a cui tutti i popoli della terra debbono sottomettersi ( con la logica conseguenza di un atteggiamento ed una prassi intollerante) oppure può essere concepito in modo universalistico ed inclusivistico.

In tale ultimo caso, anche se viene indicato come Persona Trascendente, esso viene comunque collocato al di là di ogni umana e storica determinazione, non è il dio di nessun popolo specifico ed è considerato come un Padre comune a tutti gli esseri umani tra i quali non fa discriminazione se non sulla base del loro abito morale; la conseguenza pratica di tale concezione è naturalmente la prassi di una serena tolleranza.

L’esigenza di concepire il Dio come una realtà ‘universalistica’ e non ‘etnica’ e ‘monoculturale’, (radicando così e giustificando i nobili sentimenti di fraternità tra tutti gli esseri umani) si è manifestata nella storia del pensiero filosofico-religioso attraverso dottrine come il panteismo (il Tutto è Dio), il panenteismo (Dio include il Tutto senza esaurirsi in esso), il deismo. Quest’ultimo, in particolare, si affermò nell’ambito illuministico facendo riferimento ad un Essere Supremo dichiarando esplicitamente come Esso non dovesse identificarsi con quello di una qualsiasi ‘rivelazione’ storica. A tale concezione è stata correlata conseguentemente l’idea di una ‘religione naturale’ fondata sulla intima rivelazione che Dio fa di se stesso nella coscienza di ciascun essere umano ( si pensi, per fare qualche nome, alle posizioni teoriche che vanno da quelle di Socrate a quelle di Kant, da quelle di Voltaire a quelle di Rousseau).

La stessa funzione universalistica, inoltre, può essere svolta dalle concezioni ‘teistiche’ (le quali a differenza di quelle deistiche non negano la possibilità di una ‘rivelazione’ storica della divinità né si limitano a riferire al concetto di Dio quelle sole caratteristiche che la pura ragione può indicare) solo a patto che esse concepiscano la Suprema Persona come sostanzialmente identica in tutte le sue molteplici manifestazioni.

Tali differenze di modalità concettuali all’interno delle ideologie ‘monoteistiche’ vanno interpretate come differenze di ‘livelli’ qualitativi sia in prospettiva teorica che pratica.

In prospettiva teorica è evidente che una teoria religiosa ‘universalistica’ è più ‘razionale’ che una teoria ‘particolaristica’, essendo la ragione umana per sua natura ‘sintetica’, tendente cioè a risalire dai fenomeni particolari a principi sempre più universali ed unitari: è evidente che un dio ‘unico’ non può che essere concepito che come lo stesso per tutti gli esseri umani, comunque lo immaginino e lo appellino.

In una prospettiva ‘pratica’, inoltre, poiché infatti ogni dottrina su Dio non è né può essere altro che un punto di vista ‘antropico’, un modo di sentire e di essere della persona che la elabora e la condivide, è evidente che ogni teoria religiosa rivela non solo le qualità intellettuali della persona ma anche la qualità del suo sentimento morale.

Va quindi ammesso il fatto che all’universalismo religioso comunque lo si determini ( in senso panteistico, panenteistico, teistico, deistico o quant’altro…), corrisponde ‘praticamente’ l’ideale etico più alto, quello di una fraternità umana non limitata o contraddetta da nessuna prospettiva religiosa ‘particolaristica’.

Molti pensatori potrebbero aggiungere a tal punto che proprio l’esigenza ‘pratica’ di creare le condizioni per una reale fraternità tra gli esseri umani , ancor più che le contraddizioni ‘teoriche’ all’interno delle ideologie religiose, abbia nel tempo ‘creato’ le varie concezioni religiose ‘universalistiche’.

Comunque sia, la molteplicità delle dottrine su Dio così come la molteplicità delle religioni ‘se-dicenti’ monoteistiche dimostrano come da esse si possa e si debba passare ad una riflessione ancora più profonda, a quella, appunto, che si riferisce a Dio come ad un Principio universale sovraformale e sovrapersonale e dunque nella sua essenza superstorico.

Il fatto che esistano storicamente molti, diversi e contraddittori monoteismi ci fa comprendere facilmente che hanno accolto solo del tutto parzialmente il giusto principio di unità che è alla base della loro pretesa superiorità rispetto ai politeismi.

Infatti ogni monoteismo corrisponde poi de facto ad una cultura specifica, ad un contesto storico-geografico ben determinato, ad una visione unilaterale che deve per forza, nella sua angustia, contrapporsi ad altri monoteismi diversamente configurati e determinati.

Con tale conflittualità (ideologica o militare che sia) essi smentiscono ciò che vanno proclamando, comportandosi appunto come se Dio non fosse Uno.

Di conseguenza ogni monoteismo non contrasta solo i politeismi ma anche gli altri monoteismi, considerando ogni altra ‘forma’ della divinità falsa e pericolosa, vale a dire ‘un idolo’.

E’ un’espressione paradossale, ma è la realtà: si può dire che esiste comunque, nella esperienza storica umana, un ‘politeismo dei monoteismi’.

Per quanto si è detto, tuttavia, è un paradosso solo apparente.

Di fatto tale molteplicità e difformità religiosa nasce dalla naturale e storica diversità delle esperienze del sacro che l’intera umanità ha realizzato nel corso del tempo.

Per tale ragione il politeismo è più ‘naturale’ ed ‘umano’ del monoteismo, infatti esso è espressione ‘concreta’della sovrabbondante e ‘polimorfa’ esperienza umana del sacro; è questo il motivo profondo per il quale esso ha creato un atteggiamento tollerante mentre il monoteismo, anzi: i monoteismi, hanno creato storicamente un atteggiamento esattamente contrario.

Nell’ambito poi della tradizione cristiana si è visto come un grave errore dottrinale ed un peccato proprio l’ ‘irenismo’( dal greco eiréne, ‘pace’) cioè quell’atteggiamento che, pur di mantenere la pace religiosa e civile, è disposto ad accogliere la possibilità di dottrine tra loro contrarie o diverse all’interno di una confessione.

Con ciò le tradizioni cristiane hanno voluto sottolineare il principio che l’amore per la pace non deve mai ‘eccedere’ l’amore ‘esclusivo’ per la dottrina della propria fede…

Insomma è preferibile la guerra verbale ( come è noto il termine ‘polemica’ viene proprio dal greco ‘pólemos’ che significa guerra) o la guerra armata (naturalmente sarà una guerra ‘santa’) al semplice riconoscimento della relatività di tutte le nostre concezioni del divino…

Per le dottrine integraliste il ‘pacifismo religioso’ non solo è inconcepibile ma è anche una colpa.

Si può così comprendere anche perché il tradizionalismo religioso, soprattutto cattolico, abbia condannato il ‘latitudinarismo’, cioè quella corrente di pensiero sviluppatasi all’interno dell’anglicanesimo del sec. XVII che considerava legittima la molteplicità delle opinioni e delle dottrine teologiche sviluppatesi all’interno del protestantesimo.

L’Uno della tradizione esoterica, per contro, è un principio unitario che nella sua infinita potenzialità accoglie e giustifica la molteplicità e la diversità delle nostre umane opinioni e delle corrispondenti esperienze all’interno di una prassi della tolleranza.

Socrate stesso ricordò che la sapienza è del dio mentre è proprio dell’uomo il solo amore per essa ed in ciò consiste il significato profondo del motto delfico: “Conosci te stesso”.

L’ UNITA’ E LA MOLTEPLICITA’ DEL DIVINO NELLA CULTURA FILOSOFICO-RELIGIOSA DELL’ANTICO OCCIDENTE

Per quel che riguarda l’occidente, è’ noto come la religione greca e quella latina siano state accusate dai cristiani di essere rozzamente ed antropomorficamente politeistiche; il che sembrerebbe ben strano anche ad una riflessione superficiale se solo si consideri lo splendore, la raffinatezza e la genialità delle culture di quei due popoli nei più diversi campi.

Tuttavia sulla base di quella convinzione i cristiani hanno rivolto alla civiltà classica occidentale quello steso disprezzo che i loro ‘fratelli maggiori’ (!) ebrei avevano nutrito nei confronti di tutti gli altri popoli, di tutte le altre culture e, soprattutto, le altre religioni.

E’ tuttavia facilmente dimostrabile come quella opinione dei cristiani sia nata a volte da una loro totale e presuntuosa ignoranza, a volte da una conoscenza parziale, tendenziosa e pregiudiziale della tradizione spirituale del mondo classico.

Ad una conoscenza puramente superficiale la religione del mondo classico poteva dare l’impressione di un superstizioso politeismo, ma ciò poteva avere un qualche fondamento solo se ci si fosse limitati al livello popolare della sua espressione; del resto la stessa opinione potrebbe formarsi in una persona che, ignorando ad esempio la religione cattolica in rapporto alla sua dottrina e alle sue sottigliezze teologiche, la volesse giudicare solo in base al culto rozzo (e …’pagano’!) che i fedeli rivolgono ai loro santi, alle loro reliquie e alle loro varie madonne. Anzi – paradossi della storia – c’è proprio da vedere un trionfo del ‘paganesimo’ nel fatto che il cristianesimo fosse all’origine un culto ‘aniconico’ e che attualmente certo non si possa più definire tale. Bisogna solo riconoscere che la religiosità popolare ha le sue ‘esigenze’…e chi è senza peccato scagli la prima pietra; né è bello vedere la pagliuzza nell’occhio altrui quando nel proprio c’è una trave…

La cultura ‘alta’ greca e latina, quella con cui il cristianesimo ‘alto’ si dovrebbe confrontare ha elaborato infatti un pensiero religioso raffinato e sottile, con forme che di volta in volta possono essere qualificate come ‘monoteistiche’ o ‘enoteistiche’ e non ha avuto certo bisogno del ‘santo’ ed ‘eletto’ popolo di Israele per farlo.

A differenza d’Israele, tuttavia, quando i pagani colti e i filosofi riferiscono al Dio il termine ‘mónos’ lo intendono in senso universalistico.

La dimostrazione dell’esistenza anche in Grecia di una costante speculazione circa l’assolutezza sostanziale di Dio, speculazione volta al fine di superare le ingenue forme dell’antropomorfismo popolare è nello stesso uso, corrente nel lessico ellenico, di espressioni quali ho theós (‘il dio’), oppure ho daìmon, o tó daimónion, oppure ancora tó théion, espressioni con cui s’indicava ‘il divino’ nella sua dimensione trascendente e ‘numinosa’, cioè sovraformale.

Per questo motivo, in particolare, il termine daìmon poteva indicare anche la ‘sorte’, cioè quel destino voluto e determinato da una realtà spirituale i cui disegni sono oscuri a tutti noi, esseri finiti e contingenti.

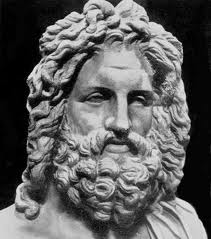

Spesso, significativamente, è proprio a Zeus, cioè al ‘padre degli dei e degli uomini’, che ci si riferisce quando in Grecia si usa l’espressione ‘il dio’, di per sé indefinita.

Tali profonde riflessioni sul divino non erano appannaggio esclusivo dei ‘filosofi’.

Anche nella tradizione letteraria è presente la netta consapevolezza che nessuno può ‘conoscere’ il nome ‘vero’ e dunque ‘l’essenza’ del dio, unico per tutto il genere umano.

I greci hanno sempre avuto presente il concetto di una divinità per sua natura ‘eccedente’ il piccolo orizzonte della condizione umana e delle sua relative possibilità di ‘definizione’ e ‘comprensione’ concettuale.

Da Omero a Senofane, da Platone a Plutarco, sino a tutti i pensatori della scuola neoplatonica, troviamo costantemente il concetto di una Divinità unica (‘il dio’, ‘il divino’) correlata alla consapevolezza che noi esseri umani, però, la rivestiamo di molteplici forme ed attributi.

Fu questa la solida base di quel ‘monoteismo pagano’ che la tarda grecità oppose a quello esclusivistico, ‘uniformale’ ed intollerante della tradizione giudaico-cristiana.

In effetti già in Omero esistono espressioni come ho theós, tó daimón, oi theói alludenti all’intero piano sovrumano e bisogna pur dire che sin dall’inizio della cultura greca la ‘indeterminatezza’ della Divinità non significa per nulla una sua ‘impersonalità’, anzi, al contrario, allude alla sua dimensione metafisica, alla natura ‘meta-umana’ della sua coscienza, cioè alla sua irriducibile ‘misteriosità’.

Nella sapienza sacra dei greci unità e molteplicità nel divino sono compresenti: una l’essenza, molteplici le forme.

E’ facile comprendere come tale formula sia stata ripresa (ma in realtà stravolta e mistificata) dalla posteriore teologia cristiana attraverso il dogma trinitario…

Infatti le categorie ed i concetti di ‘politeismo’ e ‘monoteismo’ con cui gli ebrei ed i cristiani finirono per voler interpretare polemicamente l’esperienza religiosa dei greci (come quella del resto di tutti gli altri popoli) non riescono ad interpretare affatto la realtà della tradizione religiosa dei popoli antichi non appartenenti alla ‘eredità abramitica’.

Una conferma a tali osservazioni la troviamo anche nella prassi cultuale ellenica: è noto che in Atene esisteva un altare ‘al dio ignoto’ e ciò non costituiva per nulla un paradosso ma aveva la funzione di ricordare all’uomo la sua costitutiva e strutturale impossibilità di cogliere tutte le forme e le ipostasi del divino, collocandone per ciò stesso l’essenza in una dimensione sovraformale e metastorica..

Per rimanere nell’ambito della tradizione letteraria si può ricordare che anche Eschilo fu pienamente consapevole del principio di ineffabilità; infatti fa così dire al coro dell’Agamennone (v. 160 e segg.): “Zeus, chiunque egli sia mai, se a lui piace essere così chiamato, io così lo chiamo. Misurando esattamente ogni cosa, io non ho nulla da mettergli a confronto all’infuori di Zeus stesso…”. E’ evidente che non è questo quello stesso Zeus mitologico ed antropomorfico di cui i greci raccontavano le più varie vicende.

Anche tra gli storici dell’Ellade il problema era ben chiaro. Si pensi ad Erodoto che usa il criterio ‘enoteista’ che i latini definiranno della interpretatio cioè della omologazione e della equivalenza tra divinità di popoli diversi, di cui quindi le distinte forme potevano essere ricondotte a comuni essenze informali. Egli afferma infatti che i Persiani venerano Zeus anche se con il nome di Ahura Mazda (il dio sommo del cielo) e che gli Egiziani chiamano Osiride quel dio che i Greci appellano Dioniso (entrambi, com’è noto, morti e risorti oltre che collegati con celebri culti misterici).

I Latini applicarono il criterio della interpretatio, così significativo ai nostri fini ‘esegetici’, proprio omologando i dodici dei della corte olimpica (hói dòdeka) ai loro: a Zeus, Hera, Poseidone, Demetra, Apollo, Artemide, Ares, Afrodite, Hermes, Athena, Efesto ed Hestia fecero corrispondere i loro Iuppiter, Iuno, Neptunus, Ceres, Apollo (l’unico a mantenere intatto il proprio nome), Diana, Mars, Venus. Mercurius, Minerva, Vulcanus, Vesta.

Naturalmente, però, la riflessione più chiara ed esplicita sul nostro tema è all’interno della tradizione filosofica.

Tutto il pensiero greco infatti, sin dai suoi inizi, attua il tentativo di superare la religiosità popolare, mitologica, ‘politeistica’ed ‘etnocentrica’, attraverso la individuazione di un unico Principio (Arché) naturale e divino al contempo che sia capace di spiegare il rapporto tra unità e molteplicità sia nel dominio naturale che in quello soprannaturale.

Da tale principio unico tutto ha origine, tutto ha fondamento, in esso tutto si risolve in un perenne ciclo delle ‘forme’ molteplici.

Tale visione è stata riduttivamente interpretata come una sorta di ‘monismo naturalistico’ ma non lo è per il semplice motivo che l’unità della Natura è fondata proprio sull’unità ed unicità del Principio ‘divino’ che la sostiene e la ordina.

Così per Talete l’Acqua è un principio universale considerato non solo nella sua materialità (giacché senza di essa non può esistere alcuna forma vivente) ma anche come veicolo della divina forza della Vita, forza immanente a tutta la realtà naturale (è la teoria nota come ‘ilozoismo’, da hyle ‘materia’ e zoé ‘vita’); così si spiega la testimonianza aristotelica (L’anima, libro I, 5, 411 a 7) secondo cui il filosofo di Mileto affermava che “tutto è pieno di dei” (DK, test. 22), cioè di potenze invisibili superumane che di quella forza rappresentano dunque aspetti particolari nei diversi domini della realtà. Aezio attesta appunto che l’acqua di Talete è da intendere come un elemento naturale attraverso il quale si manifesta però la divina potenza vitale universale: “Talete ritenne che Dio fosse l’intelligenza del cosmo e che tutto fosse dotato di anima e pieno di dei, e che una potenza divina scorresse attraverso l’elemento umido e che fosse motrice di esso” (Aezio, I, 7,11; DK test. 23). E’ questa una chiara affermazione della concezione ‘pampsichista’ ( o ‘panpsichista’) che vede in tutte le realtà fisiche la presenza di un’unica onnipervadente forza psichica animatrice.

Così Anassimandro il quale indica nell’infinito/indefinito (àpeiron) il Principio unico divino (tò théion) da cui tutto promana ed in cui tutto si risolve (è nel contempo arché e teleuté), indicato anche come ‘divino’ in quanto immortale ed incorruttibile e capace di “comprendere tutto e governare tutto”. Del resto un’antica tradizione attribuisce allo stesso Talete il detto: “Divino è ciò che non ha né inizio né fine”(Diogene Laerzio 1, 36 –Tal. A 1).

Anassimandro ‘armonizzò’ il politeismo con il monoteismo poiché parlò (A 17) di un principio unico eterno che si manifesta in vari ‘mondi’ e questi sono propriamente per lui gli ‘dei’ della tradizione popolare, dei ‘longevi’ ma non ‘immortali’perché costituiscono solo forme parziali del divino; la stessa concezione la si ritrova del resto in Erodoto ( Cfr. Jaeger, p.46).

Così Anassimene il quale indica il Fondamento unico della realtà nella Forza Vitale di cui il respiro/aria (pnèuma, ànemos, aèr) è la manifestazione più percepibile sul piano organico. “come l’anima nostra, essendo aria, ci tiene insieme – egli dice- così anche il soffio e l’aria sorreggono l’intero cosmo” (DK, fr. 2).

L’identificazione del divino con il Principio Unico della realtà ‘naturale’ è una caratteristica costante del pensiero presocratico e si riscontra anche nei libri di medicina del periodo ippocratico; Diogene di Apollonia afferma esplicitamente (Diog. B 5) che ciò che gli uomini chiamano ‘aria’ (soffio, respiro) i filosofi antichi l’intendevano come un ‘principio pensante’e fonte della Vita ovunque diffuso ed identico al Dio. Quindi, aggiunge Diogene, lo stesso Principio può essere indicato al neutro come il ‘divino’ (tò theion) se considerato da un punto di vista filosofico/razionale, oppure al maschile (ó theós) se lo si considera dal punto di vista religioso/devozionale (Cfr. Jaeger, p.59, n. 44): è la stessa distinzione indiana tra Ekam ed Eka, oppure tra Brahman e Brahma…

Così Eraclito che vede tutti gli opposti conciliati dall’unico Logos divino: “ Da tutte le cose l’Uno- egli affermò- e dall’Uno tutte le cose” (DK, fr.10) e che sottolineò la natura ineffabile del Dio: “Uno solo, l’unico saggio, non vuole e pure vuole essere chiamato Zeus” (DK, B 32); in un altro frammento ricorda la condizione d’ignoranza in cui gli uomini vivono a differenza del Dio: “La natura umana non ha conoscenze, la natura divina sì”(DK, fr. 78) per cui a noi non rimane che riconoscere l’esistenza di un unico principio divino che tutto governa: “Esiste una sola sapienza: riconoscere l’Intelligenza che governa tutte le cose attraverso tutte le cose”( DK, fr. 41). Così anche in Eraclito l’elemento ‘fuoco’ di cui parla come ‘principio’ generatore del mondo va inteso palesemente come l’acqua di Talete, come cioè una manifestazione sul piano fisico di quell’unica energia divina che tutto avvolge ed armonizza, che crea e distrugge i mondi.

Così Senofane. La tradizione lo ha indicato come il fondatore della scuola di Elea (colonia greca situata sulla costa della Campania a sud di Paestum) il cui massimo esponente fu Parmenide, considerato il padre della metafisica e dell’ontologia occidentali.

Senofane formulò la sua teoria del Dio unico proprio combattendo il politeismo antropomorfico: ”Ma i mortali ritengono che gli dei vengono generati e che abbiano vesti, voci e figure come loro” (DK, fr.14): a ciò aggiunge: “Me se i buoi, i cavalli e i leoni avessero mani o se potessero dipingere e compiere quelle opere che gli uomini compiono con le mani, i cavalli dipingerebbero immagini degli dèi simili ai cavalli e i buoi simili ai buoi, e plasmerebbero i corpi degli dèi simili all’aspetto che ha ciascuno di essi” (DK, fr.15). “Gli Etiopi – osserva in un altro frammento – dicono che i loro dei sono neri e camusi. I Traci dicono invece che hanno occhi azzurri e capelli rossi” (DK, fr.16). La sua condanna della tradizione mitologico-religiosa greca è nettissima:”Agli dèi Omero ed Esiodo attribuiscono tutto ciò che per gli uomini è onta e vergogna: rubare, commettere adulterio, ingannarsi a vicenda” (DK, fr. 11).

A tali rozze concezioni egli così contrappone la sua: “ Uno è il Dio, tra gli dei e tra gli uomini il più grande, né per aspetto simile ai mortali, né per intelligenza”(DK, fr. 23), giacché “tutto intero vede, tutto intero pensa, tutto intero ode” (DK, fr. 24),”ma senza fatica, con la forza della mente tutto fa vibrare (DK, fr. 25). Il Dio Uno è quindi onnipresente: “Sempre nel medesimo luogo permane senza muoversi in alcun modo, né a Lui si addice aggirarsi ora in un luogo ora in un altro” (DK, fr. 26).

E’ Senofane che prima del profetismo biblico e dello stesso cristianesimo presenta una consapevole forma di universalismo religioso ed è da considerare come il vero padre di ogni teologia filosofica occidentale. Al pensatore eleatico non sfugge tuttavia che ogni sapere sul Dio è pur sempre una opinione umana a cui non corrisponde una conoscenza diretta e quindi assolutamente sicura ( tò saphés); tutti i massimi problemi speculativi sono in ultima analisi per noi esseri umani sempre avvolti dal dubbio (DK, B 34).

Aristotele ritenne che Senofane fosse stato il primo ad identificare Dio con l’Uno e quindi ad insegnare la singolarità del Principio Supremo (Metaph. A 5, 986b 18 sgg.) e per questo fosse sempre molto considerato dai pensatori monisti (per indicarli usa il termine enìzontes, da enizo = essere fautore dell’unità- eis-, insegnare una dottrina monistica). Il Dio Uno di Senofane era, a suo parere, il preludio dell’Essere Uno (tò ón) di Parmenide e opinò quindi che la comprensione religiosa dell’unità/unicità del Principio precedesse quella filosofica dell’Essere come Totalità.

Anche se gli studiosi attuali pongono in discussione la tesi di una diretta connessione tra il pensiero di Senofane e quello di Parmenide, non si può negare che il tema dell’Uno sotto l’aspetto teologico è stato sollevato in modo del tutto esplicito proprio da Senofane; il fatto che poi Parmenide abbia interpretato l’Uno in una prospettiva meno ‘personalistica’ e ‘religiosa’ parlandone in termini concettuali, quindi come realtà ‘ontologica’ e ‘sovrapersonale’, non può far ritenere che l’Uno di Parmenide sia tutt’altra cosa dal Dio Unico di Senofane: prova ne è anche la forma religiosa con cui poeticamente Parmenide descrive la visione religiosa che lo introduce alla Verità.

Infatti nel proemio del suo poema, Parmenide racconta proprio come sia stata una dea (che impersona appunto la Verità – Alétheia) a rivelargli il principio dell’Essere Uno e contrariamente a quanto spesso si è detto il racconto del viaggio iniziatico che conduce il filosofo alla perfetta conoscenza non è solo finzione ed espediente letterario ma contesto vero e significativo giacché l’Uno, il Vero e l’Essere per lui non sono altro che il ‘divino’ a cui la nostra stessa razionalità può elevarci.

L’esperienza dell’Uno quindi non può consistere per l’uomo in altro che nella percezione di una Realtà che trascende le singole forme materiali, a cui si ferma e si lega illusoriamente la nostra pura percezione sensibile. Questa è capace di generare solo una fallace opinione (dóxa)

Nel grande frammento 8 del suo poema Parmenide, il vero padre della metafisica e dell’ontologia occidentale, elenca le qualità dell’Essere ‘divino’: è ingenerato, imperituro, tutto intero, unico, immobile, illimitato nel tempo e compiuto. Anche per il filosofo di Elea la via verso l’Essere (che non ha nulla a che vedere con un Dio personale) è da intendere come una via ‘religiosa’ ed è per questo che la indica come “ ben lontana dal sentiero dei mortali” (DK, fr. B 1, 27) e l’uomo che la percorre sino in fondo è detto ben felice della sua sorte. Giusto quindi il commento dello studioso Werner Jaeger: “Il concetto cristiano di un Dio personale che abbiamo sempre in mente non deve offuscare l’idea che per il sentimento religioso greco l ‘Essere di Parmenide è ‘divino’ come lo è l’idea platonica del Bene”(La teologia dei primi pensatori greci, Firenze, 1982, p.172, n. 66).

Altrettanto chiaro è Melisso di Samo, il sistematore del pensiero eleatico il quale sottolineò l’unicità/unità dell’Essere infinito: “… e poiché, dunque, non si è generato, è e sempre era e sempre sarà, non ha neppure principio né fine, ma è infinito. Infatti, se si fosse generato, avrebbe un principio (avrebbe infatti cominciato a generarsi ad un certo momento) e una fine (avrebbe infatti finito di generarsi ad un certo momento); ma poiché non ha cominciato e non ha terminato, era e sarà sempre, non ha principio né fine. Non è infatti possibile che sia sempre ciò che non è del tutto” (DK, fr. 2). In un altro frammento dice: “Se è infinito, deve essere uno. Infatti, se fossero due, non potrebbero essere infiniti, ma uno avrebbe un limite nell’altro” (DK, fr. 6).

Nella tradizione religiosa orfica è ricorrente poi l’affermazione che “ Zeus è l’inizio, Zeus è il mezzo, Zeus è la fine” ed Eschilo traduce in chiave panteistico-monistica quell’antica credenza nei noti versi:”Zeus è l’Etere, Zeus è la Terra, Zeus il Cielo, Zeus è il Tutto e ciò che è più in alto ancora” (Framm. 70 Nauck).

Così Anassagora che parla di un’unica Mente divina (Nous) che dà ordine e movimento al mondo; così Pitagora che parla del Dio come Monade, come l’Uno cha dà significato metafisico alla sua dottrina dei numeri (aritmosofia).

Così in Empedocle le quattro ‘radici’ (elementi) che compongono la realtà sono dichiarate ‘dei’ con i nomi di Zeus, Hera, Aidoneus e Nestis, così come vengono definiti ‘dei’ i due principi dinamici che li animano: Amore (attrazione) ed Odio (repulsione). Tali due forze sono considerate non solo come agenti sul piano ‘materiale-naturale’ ma anche su quello psicologico e metafisico e costituiscono il principio unitario/dialettico dell’intero edificio sacro della Natura.

Così Socrate parla del Dio non identificandolo con questo o quello del pantheon greco ma intuendolo internamente come essenza morale ( il celebre dàimon) non pretendendo mai di dimostrarne ‘razionalmente’ l’esistenza o di formularne concettualmente l’essenza. Un suo discepolo, Antistene, fu però molto esplicito sul tema dichiarando:” Solo per l’uso (vale a dire: per la consuetudine, per la tradizione) si hanno diversi dei, per natura (cioè quindi: nella realtà) non ce n’è che uno” (Philod., De piet. 7 a 29).

Per un altro grande discepolo di Socrate, Platone, il Principio unitario divino è la sublime idea del Bene che tende ad identificarsi con l’Uno, oggetto sommo della contemplazione e dell’intellezione; in Aristotele Dio è ancora unitariamente ed universalisticamente inteso come Motore immobile, come Autocoscienza (Pensiero di Pensiero) e Perfezione assoluta (Atto puro) mentre gli ‘dei’ vengono interpretati come intelligenze motrici dei singoli cieli.

Così gli stoici parlano di Dio come un unico Logos universale e Cleante, il secondo scolara della Stoà, così pregava quel dio che lui chiama Giove ma che altri possono chiamare in modo diverso: “O il più glorioso degli immortali, sotto mille nomi sempre onnipotente, Zeus, Signore della natura, che con la Legge governi l’universo, salve! “.

L’enoteismo caratterizza poi l’intera religiosità dell’età ellenistica la quale, com’è noto, fu culturalmente tutta improntata ad una visione universalistica e cosmopolita.

Si pensi, ad esempio, ai culti, molto diffusi in quel tempo, del dio greco-egiziano Serapide e del Sole. In essi il principio divino unico poteva o essere raffigurato ‘convenzionalmente’, come nel caso di Se rapide, nella forma di un’entità antropomorfa ma dai caratteri iconografici misti (così concepiti in modo tale che nessun popolo lo potesse ricondurre etnicamente ed esclusivisticamente alle proprie specifiche tradizioni) o, come nel caso del Dio Sole, identificato, sempre simbolicamente e convenzionalmente, con l’Astro più luminoso del cielo.

In una iscrizione rinvenuta a Roma tutto ciò è palesato con estrema chiarezza, infatti vi si afferma che: “ Uno (heis) è Zeus, Serapide, Helios, Signore del Cosmo (kosmokrator), invincibile (aniketos)” (Cfr., E. Peterson, Heis Theós, Gottinga,1926). Tale formula fonde l’espressione tradizionale dell’heis theós (“uno è il dio”) con l’altrettanto diffusa e concettualmente correlata consistente nella elencazione e identificazione di più divinità ‘somme’. E’ quasi superfluo precisare che il ‘dio’ Sole dell’età ellenistica non è più quello ‘naturistico’ dell’epoca omerica ma il ‘simbolo’ cosmico dell’Unità Suprema e della Forza generatrice della Realtà metafisica.

E’ significativo il fatto che Serapide fosse anche qualificato come ‘Salvatore’ e concepito come un mistico guaritore che compariva nei sogni dei suoi fedeli per rivelare le formule della sua terapia miracolosa; in tale veste era anche assimilato ad Asclepio, il dio della medicina.

E’ lo stesso Plutarco, sacerdote a Delfi, iniziato e teologo, che nel suo libro su Iside ed Osiride ( cap. 28 e segg. ) racconta l’origine ed il significato del culto di quel Dio unico che ogni popolo chiama a suo modo e che i greci e gli egiziani del suo tempo usavano appellare Serapide.

Insomma il Dio dei greci era spesso inteso, proprio come in India, in senso ‘enoteistico’, giacché, come s’è visto, gli dei molteplici a livello speculativo venivano considerati come sue ipostasi, o aspetti, o manifestazioni. Tale concetto sul piano religioso quindi si traduceva nel considerare gli dèi come a lui del tutto subordinati o persino da lui generati.

La Grecia e l’India riflettendo sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana giunsero alle stesse conclusioni ed elaborarono sia il concetto religioso di un Dio personale unico universale sia quello filosofico di una Sostanza/Principio/Coscienza sovrapersonale unica universale (Héis Theós-Arché).

Tali due concetti avevano però entrambi la funzione ‘razionale’ ed ‘antropologica’di dare dignità e significato a tutte le varie forme dell’esperienza metafisica, superando così le concezioni particolaristiche ed esclusivistiche, proprie quest’ultime della religiosità popolare radicata ingenuamente e irrazionalmente nella pura sentimentalità devozionale.

La concezione che fa riferimento all’Uno è stata etichettata dagli storici della filosofia come ‘monismo panteistico’ e spesso con ciò si è voluto sottintendere un’accusa: che l’ Uno di cui si parla sia da considerare una mera realtà ‘naturale’, una Sostanza prima della Natura impropriamente e rozzamente ‘divinizzata’.

In tal caso è evidente che il concetto di ‘natura’ che si assume è quello in uso nella cultura moderna occidentale, notoriamente materialista e meccanicista.

L’obiezione però cade da sé perché è evidente che nel mondo antico il concetto di ‘natura’ era ben altro. Il Principio è sempre indicato non solo come inizio e fondamento ‘materiale’ della Natura, ma anche come inizio e fondamento dell’Energia Vitale universale che la anima oltre che della Coscienza universale che le dà ordine. Tale forme, modi o stati dell’Essere sono compresenti e costitutivi, d’altronde, dello stesso Uomo che è appunto un ‘microcosmo’ in quanto composto unitariamente di corpo, anima e mente.

Coscienza, Vita e Materia vengono dall’Uno, afferma infatti Plotino, sono le ‘ipostasi’ dell’Uno ed all’Uno tendono a tornare. E’ proprio tale strutturale aspirazione che, se assecondata, conduce l’uomo alla suprema estasi unitiva.

LO SCONTRO TRA MONOTEISMO UNIVERSALISTICO ‘PAGANO’ E MONOTEISMO PARTICOLARISTICO EBRAICO-CRISTIANO

Con quali argomenti quindi il cristianesimo ha potuto leggere la civiltà greca come rozzamente politeistica?

E sì che i cristiani non avrebbero potuto e dovuto ignorare lo stato reale del problema se proprio nella posizione dei filosofi anticristiani tale motivo polemico è molto presente.

Quando la nuova ed esclusivistica religione orientale cominciò a radicarsi in occidente essa dovette confrontarsi con dei pensatori che su quel tema speculativo furono molto espliciti ed a cui il problema della vera natura del monoteismo ‘ebraico-cristiano’ non era sfuggito.

In effetti quando i cristiani parlavano di un solo Dio molti ‘pagani’lo interpretarono come un Dio unico per tutti gli uomini, quello di cui parlava appunto la tradizione filosofica occidentale e quale era stato concepito anche in ambito religioso soprattutto a partire dall’età ellenistica.

Il cristianesimo poteva così presentarsi equivocamente come una religione ‘filosofica’, più razionale ed anche più accettabile eticamente perché faceva riferimento ad un Dio d’amore e dunque a quel principio di ‘filantropia’ che gli stessi stoici avevano esaltato.

Tuttavia gli intellettuali più informati e più accorti non caddero nell’equivoco, alimentato dai cristiani (e del tutto comprensibile all’interno della civiltà universalistica creata dall’ellenismo) con il loro riferirsi all’Ente Supremo servendosi del termine greco Theós o latino Deus e non usando più quello ebraico di Jahvé o Geova.

Si pensi soprattutto al ‘pagano’ Plotino, il quale nelle Enneadi (II, 9, 9), non solo riconosce l’esistenza storica di una molteplicità di forme divine legata al potere ‘creativo’ della nostra umana fantasia, come già aveva fatto Senofane, ma sottolinea anche il potere autonomo dell’Uno di manifestarsi con una pluralità di modi pur rimanendo sempre identico a se stesso: “Non restringere la divinità ad un unico essere, farla vedere così molteplice come essa stessa si manifesta, ecco ciò che significa conoscere la potenza della divinità (l’Uno), capace, pur restando quella che è, di creare una molteplicità di dei che si connettono con essa, esistono per essa e vengono da essa”.

Per Plotino, quindi, il quale raggiunse l’estasi in diverse circostanze della sua vita, tutte le esperienze religiose, contrariamente a quanto asserivano gli ebrei ed i cristiani (ormai in dissidio oltretutto anche tra di loro…) possono e debbono essere ricondotte ad un’unica immutabile e sovraformale Essenza. Per questo Plotino ritiene che l’esperienza religiosa suprema, quella mistico/estatica sia accessibile ad ogni uomo (al di là di ogni settarismo religioso) che aspiri a ritorna a quell’Uno infinito da cui egli stesso proviene.

Altrettanto affermò Celso nella sua opera anticristiana ‘Discorso Vero’ ove accomuna in un’unica condanna ebrei e cristiani rimproverando loro con sdegnato sarcasmo la tipica ed assurda pretesa esclusivistica: “ Questi caprai e pecorai ( i seguaci di Mosè) si convinsero che esisteva un solo Dio, Altissimo o Adonai o Celeste o Sabaoth o in qualsiasi altro modo piaccia loro chiamare questa realtà; e non sapevano nulla più di questo. Non fa differenza alcuna chiamare il Dio supremo Zeus, con il nome corrente presso i Greci, o con quel certo nome che ha, poniamo, presso gli indiani, o con quel certo altro che ha preso gli Egiziani” (I, 24).

Non diversamente l’iniziato Plutarco nel suo libro ‘Iside ed Osiride’ (67) afferma: “ Come il sole e la luna e il cielo e la terra e il mare sono di tutti, anche se prendono nomi diversi, così anche le religioni e i modi di chiamare le divinità sono diversi da popolo a popolo a seconda delle singole tradizioni”.

Della stessa opinione furono Porfirio e Massimo di Madaura per il quale noi tutti esseri mortali, nutriti dalla comune terra veneriamo un unico Dio attraverso quella che lui chiama ‘una concorde discordia’, cioè nei modi più vari : “…universi mortales quos terra sustinet, mille modis concordi discordia veneramus et colimus” (Ep. ad Augustinum, 16).

L’imperatore Giuliano, a sua volta, giustificò la molteplicità delle divinità nazionali sulla base delle differenze di lingua e di costumi e nella sua opera anticristiana ed antiebraica Contra Galileos (148 C) individuò proprio nel primo comandamento del decalogo ebraico l’errore di fondo di entrambe le tradizioni religiose. Mosè osò infatti sconsideratamente elevare ad unica divinità quello che in effetti era solo uno dei tanti dei nazionali.

Tuttavia il contrasto della cultura ‘pagana’ alle pretese cristiane non fu solo erudito e sapienziale giacché lo scontro tra i due mondi divenne battaglia politica, oltre che , con Costantino, militare.

I cristiani in realtà pretendevano per loro la libertà per negarla poi agli altri.

Lo si capì con l’episodio più celebre e significativo di quel contrasto divenuto sempre più ‘politico’, in occasione del tentativo del pagano Simmaco, prefetto dell’Urbe, di impedire la rimozione chiesta dai cristiani dell’altare della dea Vittoria dall’aula del Senato.

Egli nella sua nobile ed ispirata Relatio (III) affermò con chiarezza assoluta il principio romano e pagano della tolleranza tra le diverse credenze religiose considerando il fatto che il Mistero divino è così ampio da poter accettare diverse vie che conducano ad esso: “ E’ giusto e ragionevole ritenere che, qualsiasi cosa tutti gli uomini adorino, costituisce una sola realtà (Unum). Noi esseri umani vediamo i medesimi astri, e la volta del cielo è la stessa per tutti (eadem spectamus astra, comune coelum est), il medesimo mondo ci abbraccia: che cosa importa con quale modo ciascuno ricerchi il Vero? Con una sola via non si può giungere ad un così grande Segreto (uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum).

Si noti che tale formula corrisponde esattamente al detto orientale che: ‘esistono molte vie per un’unica vetta’.

A tale religioso senso del mistero divino che incommensurabilmente ci trascende ed accomuna tutti gli uomini nella loro esperienza esistenziale (giacché veniamo dal mistero, viviamo nel mistero e ci avviamo verso il mistero) rispose con sicumera ed intolleranza il cristiano Ambrogio, vescovo di Milano.

Il santo affermò, proprio contro Simmaco, che Dio aveva privilegiato i cristiani dando loro quelle risposte che tutto i ‘pagani’ avevano invano ricercato: “ Per una sola via, dice (Simmaco), non si può giungere ad un così grande Segreto (Mistero)’.Ma ciò che voi ignorate noi lo abbiamo appreso dalla stessa voce di Dio. E ciò che voi affannosamente ricercate con le vostre incerte opinioni, noi lo abbiamo rivelato dalla sapienza e dalla verità che procedono da Dio” (Uno – inquit –itinere non potest perveniri ad tam grande secretum. Quod vos ignoratis, id Dei voce cognovimus. Et quod vos suspicionibus quaeritis, nos ex sapientia Dei et veritate compertum habemus. Ep. XVIII, 8-9).

Lo stesso sant’Agostino, dopo aver condiviso in un primo momento l’opinione di Simmaco nei suoi Soliloquia (I, 13, 23) affermando appunto: “Sed non ad eam sapientiam una via pervenitur”, poi, convertito al cristianesimo da Ambrogio si convinse a recedere dalla sua precedente opinione e proprio nella sua opera intitolata Ritrattazioni (I, 4, 3) affermò ‘ortodossamente’ che la sola via di salvezza possibile è Cristo:”Item quod dixi: ‘ad sapientiae coniunctionem non una via perveniri’, non bene sonat; quasi alia via sit praeter Christum qui dixit: ‘Ego sum via’ “.

Agostino trasse le conseguenze pratiche della sua ideologia religiosa nel De civitate Dei ove si pone il problema ‘politico’ del rapporto tra la cultura cristiana e quella pagana che presenta come lotta tra la civitas caelestis, cioè il Bene (che di fatto storicamente identifica con la Chiesa) e la civitas terrena, cioè il Male (che identifica con il paganesimo ed il potere ’profano’). In un passo dell’opera egli dice molto esplicitamente come si debba intendere ‘concretamente’ il monoteismo ‘cristiano’ e quali conseguenze pratiche debba avere il ‘cattolicesimo’(termine, si ricordi, che vuol dire: ‘universalismo’…) proprio in rapporto a tutte le istituzioni, leggi e costumi ad esso preesistenti: “ Questa città celeste – egli scrive – durante il suo terreno pellegrinaggio, chiama i suoi cittadini da tutti i popoli e unisce una comunità di pellegrini di ogni lingua. Non bada alle differenze dei costumi, delle leggi e delle istituzioni. Non strappa e non distrugge nessuna delle cose con le quali si acquista o si mantiene la pace terrena, anzi conserva e segue tutto ciò che – anche se diverso nelle diverse nazioni – tende a un medesimo ed unico fine, quello della pace terrena, a condizione che esso non sia d’impedimento alla religione la quale insegna il culto dell’unico, sommo e vero Dio” (Civ. Dei, 19, 17).

Insomma per Agostino tutto della cultura antica può e deve essere conservato ai fini del mantenere la ‘pace terrena’, a patto che non sia d’impedimento all’affermazione dell’unica vera religione dell’unico, sommo e vero Dio; naturalmente il suo…

Per questo gli imperatori ‘cristiani’ su impulso e con la benedizione della chiesa (che in cambio ne garantiva e legittimava il potere) presero provvedimenti drastici, cioè criminali, contro ogni ‘residuo’ della cultura del passato, soprattutto naturalmente quella religiosa, che non s’integrasse con il nuovo ‘verbo’ venuto dalla Palestina.

Per questo secondo Agostino è lecito uccidere chi si oppone alla chiesa e al suo credo, l’omicidio compiuto per la fede è giusto e doveroso, infatti Dio (il suo…) stabilì sin dal Vecchio Testamento che vi dovessero essere delle ‘eccezioni’ al suo precetto che proibiva di uccidere: “La stessa autorità di Dio dispose alcune eccezioni che consentono di uccidere…e certamente non agirono in contrasto con il comandamento che dice: ‘non uccidere’ coloro che condussero guerre volute da Dio e coloro che, rivestiti di funzioni pubbliche, punirono con la morte i criminali secondo le leggi di Dio, cioè secondo un giustissimo esercizio del potere…Eccettuati dunque i casi di coloro che in generale una giusta legge o in particolare la stessa fonte della giustizia, cioè Dio, ordina di uccidere, chiunque uccida un uomo, se stesso o chiunque altro, è colpevole del crimine di omicidio” (De Civitate Dei, I, XXI).

L’alleanza tra il cristianesimo ed il potere politico imperiale fu così l’elemento decisivo che determinò la fine della tradizione spirituale monoteistico- universalistica della civiltà greco-romana e di quella tolleranza religiosa che, nel corso del tempo, aveva sicuramente contribuito a garantire e consolidare l’unità dell’impero costruito dai latini.

Alla violenza ‘politica’ del paganesimo la quale aveva perseguitato i cristiani perché non riconoscevano lealmente l’autorità imperiale ma che era stata in realtà sporadica e poco incisiva, subentrò così la violenza ‘religiosa’ del cristianesimo, questa sì sistematica e radicale perché animata e giustificata dall’odio ‘teologico’.

L’intolleranza cristiana attuò con ferocia il suo principio cardine espresso nella sua formula: extra ecclesiam nulla salus.

Così non si può certamente dire che il cristianesimo vinse sul ‘paganesimo’ ( termine dispregiativo inventato dai cristiani perché gli abitanti dei villaggi – in latino ‘pagi’- si convertirono al cristianesimo molto più tardi di quelli delle città) per una superiorità di argomenti e per una più alta concezione religiosa.

La prova è che il ‘paganesimo’ scomparve del tutto solo con due atti imperiali: con l’editto d’intolleranza di Tessalonica del 380, con cui l’imperatore cristiano Teodosio proibì ogni culto che non fosse quello giunto dalla Palestina (scatenando così persecuzioni e devastazioni dei luoghi sacri) e con il decreto di Giustiniano del 539 il quale chiuse d’autorità l’ultima scuola filosofico-religiosa, quella platonica di Atene, che aveva continuato a tenere accesa la fiaccola dell’antica sapienza.

Da allora si può dire che sopravvennero le barbariche oscurità del cristianesimo medievale.

La violenza continuò, ‘giustificata’ dall’amore per la Fede, contro ogni forma di dissenso religioso: eretici, scismatici, infedeli, nei secoli successivi subirono le terribili conseguenze di quel credo in un ‘solo’ Dio: quello d’Israele, che si faceva appellare ‘geloso’, ‘vendicativo’ e ‘signore degli eserciti’, un dio etnico divenuto con il fanatismo e la violenza Signore del Mondo; quel dio che ama chi lo ama e stermina chi non lo adora; e poiché alla follia umana non c’è fine analoga sorte subirono, per di più, anche coloro che non credettero in una sola chiesa o in un solo papa…

Del resto non era stato lo stesso Gesù a dire:” Chi non è con me è contro di me?” (Luca, 14, 23).

Insomma il principio di ogni società veramente cristiana doveva essere questo: una sola fede (quella che si autoproclamava ’universale’ e faceva di tutto per esserlo grazie alla eliminazione violenta di tutte le altre), una sola istituzione (la chiesa apostolica ‘romana’ che venne poi storicamente in dissidio ed in guerra con tutte quelle altre che non erano disponibili alla subordinazione gerarchica o non ne accettavano in toto le determinazioni dottrinarie), un solo capo (il papa, dominatore del mondo con il titolo di ‘servo dei servi di Dio)…

Una dottrina, una organizzazione, un capo…certo viene da pensare a quanti travestimenti anche ‘politici’ abbia assunto nel tempo questa forma ideologica, persino nella storia più recente…